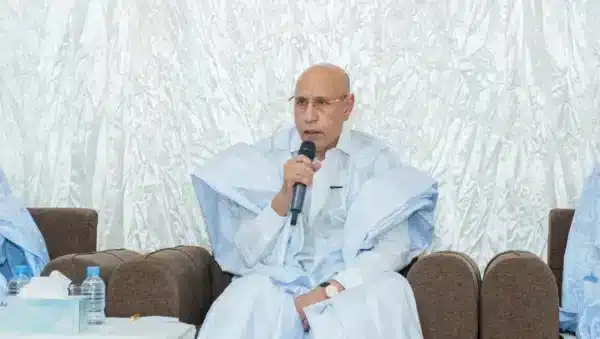

Mauritanie–Mali : Ghazouani redéfinit la doctrine frontalière mauritanienne face à un Sahel en recomposition

Analyse approfondie : Lors de sa tournée au Hodh Ech Chargui, le président Ghazouani a redéfini la doctrine frontalière mauritanienne face au Mali, entre solidarité, vigilance sécuritaire, migration et enjeux diplomatiques. Décryptage des nouveaux équilibres au Sahel.

La frontière mauritano-malienne n’a sans doute jamais pesé aussi lourd dans les équilibres politiques et sécuritaires du Sahel. À mesure que le Mali traverse une phase aiguë de fragmentation sécuritaire et de réalignement géopolitique, la Mauritanie se retrouve, presque malgré elle, projetée au centre d’un jeu stratégique régional.

Entre coopération renouvelée, frictions diplomatiques et pressions migratoires, Nouakchott avance sur une ligne de crête.

La récente tournée du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans le Hodh Ech Chargui vient apporter un éclairage décisif sur la manière dont le pouvoir mauritanien perçoit désormais cette frontière — non seulement comme un enjeu militaire, mais comme un espace humain, économique et politique à part entière.

1. Un président à la frontière : le terrain comme boussole politique

Lors de son périple à Néma, Oualata, Adel Bagrou et N’Beikit Lahouach, le chef de l’État a cherché à s’adresser directement aux communautés vivant au contact de la crise malienne.

Sa formule est claire :

« Notre objectif est d’établir un dialogue direct avec les citoyens. »

Ce n’était pas un slogan.

Car Ghazouani est allé plus loin : il a publiquement reconnu que le Mali est “un pays en guerre”, affirmant que cette réalité doit être comprise sans passion ni préjugés.

Depuis Adel Bagrou, il a lancé :

« Si nos frères sont en guerre, cela ne signifie pas qu’ils cessent d’être nos frères. Nous devons tolérer ce qu’ils font – leurs actes sont dictés par les circonstances. »

Ces propos ne sont pas anodins. Ils s’inscrivent dans une doctrine mauritanienne que l’on pourrait qualifier de neutralité fraternelle :

– reconnaît le chaos malien,

– refuse d’en faire un prétexte d’hostilité,

– mais réaffirme la solidarité humaine et historique.

2. Coopération diplomatique : relance prudente mais calculée

Sur le plan institutionnel, 2025 a été marqué par un rapprochement notable.

La visite du chef de la diplomatie mauritanienne à Bamako en octobre, porteur d’un message présidentiel, a relancé l’idée d’un cadre de concertation permanent : un mécanisme destiné à gérer consulaire, migration, commerce et incidents frontaliers.

Le 9 novembre, les deux pays ont annoncé un accord pour renforcer la coopération économique et sociale, avec l’ambition de relancer les investissements privés et de faciliter la circulation des citoyens.

À cela s’ajoute une coopération sécuritaire résiliente : échanges de renseignements, patrouilles coordonnées, surveillance renforcée d’une frontière devenue l’un des fronts sensibles du Sahel selon les think tanks américains.

3. Les tensions qui persistent : migration, commerce et frontières fermées

Mais la relation n’est pas linéaire.

Elle est même heurtée.

La politique migratoire mauritanienne met Bamako sous pression

Les expulsions de migrants subsahariens — dont de nombreux Maliens — ont suscité un malaise diplomatique. Le Mali s’inquiète ouvertement du traitement de ses ressortissants.

Riposte malienne : fermeture de commerces mauritaniens

Bamako a réagi en fermant plusieurs commerces mauritaniens pour “irrégularités”, ce qui a ravivé une forme de rivalité économique sous-jacente.

Frontières fermées : un risque social et économique majeur

La fermeture temporaire de certains points frontaliers par le Mali a frappé de plein fouet les éleveurs mauritaniens dont les troupeaux dépendent des pâturages maliens.

Un levier de pression diplomatique évident.

Réfugiés à M’bera : le poids humanitaire de la crise malienne

Plus de 100 000 réfugiés maliens vivent en Mauritanie.

Nouakchott se retrouve à gérer un camp qui devient, selon des médias internationaux, un “mini-Mali”.

4. Ce que Ghazouani redéfinit : une doctrine mauritanienne avec quatre piliers

Les propos du président au Hodh Ech Chargui éclairent la doctrine mauritanienne actuelle.

1. La compréhension stratégique

Reconnaître que le Mali est en guerre n’est pas un aveu de faiblesse, mais une clarification politique.

Cela permet à la Mauritanie de calibrer ses attentes, mais aussi d’éviter les sur-réactions.

2. La solidarité humaine

En affirmant « Nos frères restent nos frères », Ghazouani rappelle que la Mauritanie n’a pas l’intention de s’aligner sur des politiques sécuritaires déshumanisantes.

3. La vigilance sécuritaire

Dans son discours, l’appel à la tolérance n’efface pas la réalité :

la Mauritanie renforce son dispositif militaire, modernise ses frontières et patrouille plus étroitement avec ses partenaires.

4. Le développement comme rempart à l’instabilité

Le lancement d’un programme de 40 milliards d’ouguiyas dans la région confirme une intuition centrale :

pour stabiliser la frontière, il faut stabiliser les communautés frontalières.

5. Une perception internationale nouvelle : la Mauritanie comme pivot sahelien

De Washington à Londres, les think tanks anglo-saxons scrutent désormais Nouakchott comme un acteur cardinal du Sahel.

Non pas pour son poids démographique ou militaire, mais pour sa résilience.

Le Council on Foreign Relations décrit la frontière mauritano-malienne comme un “front chaud”.

L’Atlantic Council voit en la Mauritanie un médiateur possible.

Et des institutions américaines appellent à renforcer le partenariat sécuritaire avec Nouakchott comme antidote à l’influence russe croissante au Mali.

6. Une relation qui ne rompra pas : interdépendance, géographie et réalisme

Malgré les tensions, aucun signe ne laisse présager une rupture entre les deux pays.

L’interdépendance est trop forte, la géographie trop contraignante, la menace trop partagée.

Les paroles de Ghazouani aux populations du Hodh Ech Chargui annoncent une ligne claire :

la Mauritanie veut tenir la frontière, mais sans renier les liens humains et historiques qui la lient au Mali.

Conclusion : une frontière qui devient doctrine

L’ajout des propos du président Ghazouani change profondément la lecture des relations mauritano-maliennes.

Il ne s’agit plus seulement d’une gestion technique de la sécurité ou d’un bras de fer migratoire.

C’est une doctrine frontalière qui s’esquisse :

– sécuriser sans isoler,

– coopérer tout en se protégeant,

– comprendre sans se laisser déborder,

– développer pour prévenir l’instabilité.

Dans un Sahel fracturé, cette approche mauritanienne, mêlant prudence, humanité et stratégie, pourrait bien devenir l’un des rares points d’équilibre encore crédibles dans la région.

Rapide info avec agences