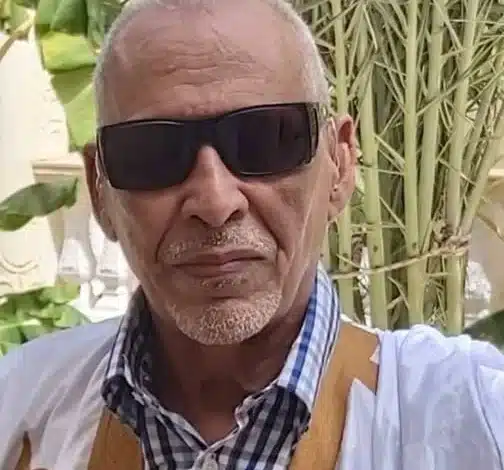

Ahmed Ould Sidi Baba : la modernité sans reniement

Figure intellectuelle majeure de la Mauritanie contemporaine, Ahmed Ould Sidi Baba incarne une modernité enracinée dans la tradition. Entre foi, culture et raison, son parcours illustre la possibilité d’un dialogue harmonieux entre héritage arabo-islamique et ouverture au monde.

Ahmed Ould Sidi Baba

#Mauritanie #AhmedOuldSidiBaba #Modernité #Tradition #Culture #Intellectuel #RapideInfo

Il est des hommes dont la parole éclaire davantage que les discours, parce qu’elle vient d’une vie pensée, vécue et assumée. Ahmed Ould Sidi Baba est de ceux-là. On ne peut comprendre sa trajectoire sans voir le double héritage qui l’a façonné :

d’un côté, l’éducation traditionnelle arabo-islamique reçue dans la maison paternelle, de l’autre, la formation intellectuelle exigeante acquise dans les lycées d’élite de Saint-Louis, Henri IV, puis à la Sorbonne.

Mais ce qui frappe le plus, chez lui, ce n’est ni l’érudition ni l’autorité d’ancien ministre.

C’est la constance intérieure : cette ligne invisible qui lui a permis d’apprendre sans se dissoudre, de s’ouvrir sans se perdre.

Dans L’Homme mondialisé, il revient sur l’héritage de la colonisation. Son constat est sobre, mais tranchant :

l’Afrique n’a pas reçu de l’Occident son âme, mais souvent le bruit de sa surface. Il aime citer Amadou Hampâté Bâ : « On nous a transmis l’écorce, pas la sève. »Ce n’est pas un reproche. C’est un diagnostic.

Le vrai drame n’est pas d’avoir rencontré la pensée occidentale, mais de l’avoir reçue par assimilation, non par discernement. Pour illustrer ce qu’aurait pu être une modernité enracinée, il évoque l’Asie : Japon, Chine, Corée, Vietnam.

Ces peuples ont connu la contrainte, parfois la guerre, parfois l’humiliation. Mais ils n’ont pas cédé leur âme..Ils ont modernisé en gardant leur âme. Il insiste souvent sur le Vietnam, qui a tant souffert mais ne s’est jamais senti inférieur.

La dignité, chez un peuple, dit-il, ne réside pas dans ce qu’il subit, mais dans ce qu’il protège en silence.

Lorsqu’il raconte ses années parisiennes, il évoque un autre point d’appui : L’Express, à l’époque où Jean-Jacques Servan-Schreiber en faisait un laboratoire d’idées social-démocrates humanistes. Ce journal ne prêchait ni rupture, ni dogme.

Il cherchait l’équilibre. Cette influence l’a marqué, non pour imiter, mais pour comprendre. On lui demande parfois comment, jeune khâgneux brillant, plongé dans la vie intellectuelle parisienne, n’a-t-il pas basculé dans l’assimilation totale ?

Il répond avec un demi-sourire : « J’ai résisté. » Puis il ajoute, plus doucement :par la foi, et par les prières de sa mère et de ses sœurs. Elles ne voulaient pas qu’il devienne un autre.Il ne voulait pas les trahir.Cette fidélité intime fut son rempart. Un nom revient alors, comme un clin d’œil aux sources profondes de sa pensée : Paul Valéry.

Il se souvient d’un sujet donné à l’agrégation, en 1966 : > « Y a-t-il autre chose que de l’intelligence dans l’œuvre de Paul Valéry ? »

Cette question l’a suivi toute sa vie.

Elle dit exactement ce qu’il retient de Valéry : la vigilance de l’esprit..Car Valéry écrivait déjà : « Les civilisations sont mortelles. »

Une phrase qui n’effraie pas mais qui réveille. À la fin, demeure une image singulière : celle d’un homme d’État,d’un intellectuel, et — par la force de la tradition — d’un chef de tribu.Il dit parfois, avec humour :

« Je suis probablement le plus mauvais chef de tribu. » Ce n’est pas une boutade.Cest une définition politique. Pour lui, la tribu est une assurance sociale, un espace de solidarité utile. Mais elle doit être exclue de la conquête du pouvoir, domaine du citoyen — non du lignage.

La tribu n’est pas l’État. La tribu n’est pas la Nation.

La tribu sert, elle ne gouverne pas.

Sa propre tribu, dit-il, repose sur deux vertus simples :le travail comme unique source de mérite, et la générosité individuelle — celle que l’on exerce non parce qu’elle est attendue, mais parce qu’elle est juste. Ainsi se dessine sa leçon de vie :Être moderne sans cesser d’être soi.Une modernité tranquille.

Ue fidélité qui n’exclut pas l’ouverture. Une identité sans crispation. Ce portrait — qui n’est qu’un début —ouvre la voie à une série de réflexions, que nous nous proposons de développer, insha Allah. Car certaines paroles méritent d’être entendues.

Et certains sages conseils méritent d’être transmis aux actuelles et futures générations.

Abdel Kader ould Mohamed