À propos de la Mauritanie : Géographie, Culture et Histoire | Rapide Info

La Mauritanie (en arabe : موريتانيا, romanisé en Mūrītāniyā), officiellement appelée République islamique de Mauritanie (en arabe : الجمهورية الإسلامية الموريتانية), est un pays situé en Afrique du Nord-Ouest. Avec une superficie de 1 030 700 km², elle se classe au 29e rang mondial et s’étend en grande partie dans le Sahara. Le pays possède environ 800 km de côtes le long de l’océan Atlantique, allant de Ndiago au sud à Nouadhibou au nord. La Mauritanie partage ses frontières avec trois pays : l’Algérie au nord-nord-est, le Mali à l’est et au sud-sud-est, et le Sénégal au sud-ouest, ainsi qu’avec le Sahara occidental, un territoire non autonome en litige entre le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique, au nord. Sa capitale et principale ville est Nouakchott, tandis que d’autres villes importantes incluent Nouadhibou, Kiffa, Kaédi, Néma et Rosso.

Le pays devient une colonie française en 1903 avant de gagner son indépendance en 1960. Depuis lors, la Mauritanie a traversé plusieurs coups d’État et périodes de régime militaire. L’élection de Mohamed Ould Ghazouani en 2019 marque ce qui est considéré comme la première transition pacifique du pouvoir depuis l’indépendance.

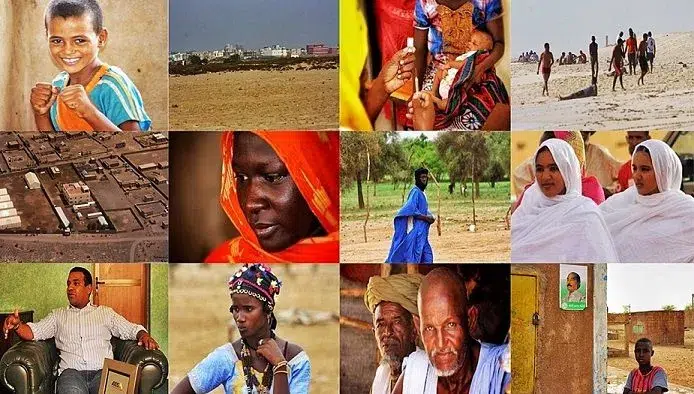

En raison de sa position géographique, la Mauritanie sert de point de contact entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Sa population est estimée à 4 244 878 habitants en 2023, classée au 128e rang mondial. La Mauritanie est membre de plusieurs organisations internationales, notamment l’Union africaine (UA), la Ligue arabe, l’Union du Maghreb arabe (UMA), l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). L’arabe est la langue officielle, bien que le français soit également largement utilisé. L’islam est la religion d’État, avec plus de 99 % de la population s’identifiant comme musulmans sunnites.

Toponymie

Le nom « Mauritanie » dérive de la Maurétanie, qui faisait référence au territoire des « Maures », un peuple berbère, dans l’Antiquité. Toutefois, le territoire actuel ne correspond pas à celui de l’ancien royaume qui devint plusieurs provinces romaines, situé au nord des actuels Algérie et Maroc. Le territoire mauritanien a été désigné par divers noms qui correspondent à différentes régions de l’actuelle Mauritanie, et était également connu sous le nom de Gannar par les Wolofs. Les géographes arabes le désignaient généralement sous le terme de Bilad Chinguit, ou provinces de Chenguit, en référence à la ville de Chinguetti. En 1899, l’expression « Mauritanie occidentale » a été introduite dans une circulaire ministérielle, sur proposition de Xavier Coppolani. Ce terme, utilisé par les Français, a progressivement remplacé les autres appellations du pays.

Géographie de la Mauritanie

Géographie de la Mauritanie

La région partage ses frontières avec le Sahara occidental au nord (principalement sous contrôle sahraoui, bien que sa souveraineté ne soit pas entièrement reconnue et fasse l’objet de discussions au sein des Organisations Mondiales), l’Algérie au nord-nord-est, le Mali à l’est et au sud-sud-est, ainsi que le Sénégal au sud-ouest.

Le Maroc cherche à revendiquer cette région, mais les Sahraouis résistent à cette occupation considérée comme illégale. Depuis plusieurs années, les autorités marocaines tentent de déstabiliser la région sans succès.

Situation La Mauritanie est divisée en quatre régions naturelles :

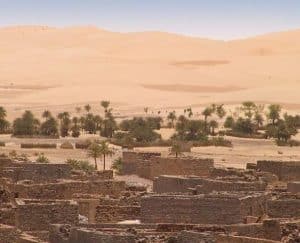

Un vaste désert de sable le long de la côte atlantique, connu sous le nom de Sahara ;

Une région centrale parsemée de plateaux escarpés ;

De larges cuvettes dunaires à l’est ;

Une vallée creusée par le fleuve Sénégal le long de la frontière sud du pays.

Le fleuve Karakoro traverse également la Mauritanie. Son climat est extrêmement aride, ce qui résulte en une très faible densité de population : environ 4 millions d’habitants en 2020, répartis sur un peu plus d’1 million de kilomètres carrés. Entre l’Atlantique et le Sahara, la Mauritanie doit composer avec sa géographie unique, subissant à la fois les rafales océaniques et les tempêtes de sable issues du désert.

Démographie de la Mauritanie.

Géographie physique Topographie La République Islamique de Mauritanie est localisée en Afrique de l’Ouest, entre 15 et 27 degrés de latitude nord, et 5 et 17 degrés de longitude ouest, avec une superficie de 1 030 700 km².

Localisation de la Mauritanie La Mauritanie est bordée au nord-ouest par le Sahara Occidental, au nord-est par l’Algérie, au sud-est par le Mali et au sud par le Sénégal. À l’ouest, elle est délimitée par l’Océan Atlantique, ses côtes s’étendant sur près de 754 km.

Relief Dans le centre et le nord du pays, le relief est marqué par les massifs montagneux du Kedia d’Idjil, des Mauritanides, du Tagant et de l’Adrar, culminant entre 400 et 500 mètres. Les zones les plus élevées sont généralement composées de roches dures, formant des falaises abruptes. En dehors de la plaine alluviale du Sénégal, appelée Chemama, large de 10 à 25 kilomètres, la majorité du pays est caractérisée par des alignements dunaires, notamment dans la vaste région de sable à l’est du Tagant et de l’Adrar.

Climat Le climat de la Mauritanie est généralement très chaud et sec, la majeure partie du pays étant désertique en raison de la présence du Sahara, le plus grand désert chaud du monde. Au sud, il devient semi-aride en transition vers le Sahel. Les étés y sont torrides, avec une douceur en bordure de l’Océan Atlantique et une saison des pluies s’étendant de juin à septembre.

Le nord-est, comprenant l’Erg Iguidi et la dépression du Djouf, est l’une des régions les plus chaudes du globe durant l’été, avec des températures maximales mensuelles moyennes atteignant près de 50 °C entre juin et août. Au fort de Chegga, à la frontière algérienne, les températures peuvent atteindre entre 46 et 49 °C lors des journées les plus chaudes.

Les températures annuelles moyennes varient entre 26 °C et 32 °C, et excepté sur le littoral atlantique, la température moyenne du mois le plus chaud dépasse largement 40 °C. Les précipitations annuelles sont généralement inférieures à 250 mm et ne dépassent pas 100 à 150 mm dans la majorité du pays, les régions du nord et du nord-est ayant des précipitations presque nulles.

En raison de la sécheresse dominante, la durée d’insolation annuelle est très élevée, le soleil brille plus de trois quarts de l’année dans le sud, tandis que dans le désert, il brûle le sol presque constamment.

Il y a deux saisons principales au Sahara mauritanien :

de novembre à avril : chaleur et sécheresse absolue

de mai à octobre : canicule et grande sécheresse, quelques pluies éparses dans le sud du désert en juillet – août

Il y trois saisons principales au Sahel mauritanien :

de novembre à février : forte chaleur, sécheresse absolue, quelques vents de sable

de mars à juillet : canicule et grande sécheresse

d’août à octobre : chaleur, humidité, pluies

La population de la Mauritanie est composée de plusieurs ethnies, notamment les Maures, les Peuls, les Soninkés, les Wolofs, les Bambaras et les Sérères, qui sont au nombre de 5000.

Ce pays figure parmi les moins densément peuplés au monde, mais sa répartition démographique est très inégale. En effet, la majeure partie du territoire est couverte par le Sahara, où la vie est particulièrement difficile.

Les sécheresses successives entre 1977 et 1983, ainsi que l’attrait des villes, ont modifié la structure sociale, entraînant une diminution de la population nomade (qui ne représentait plus que 1,9 % de la population en 2013) et une augmentation des habitants sédentaires, tant en milieu rural qu’urbain.

Évolution démographique

Copyright – Trésors du monde: Tichitt

Histoire

La Mauritanie a été habitée par des proto-soudano-sahéliens, notamment les Noirs de la civilisation du Dhar Tichitt et les Soninkés sous l’empire du Ghana. Au XIe siècle, le pays a connu son premier empire berbère, établi par les Almoravides, un mouvement religieux réformateur. C’est à cette époque que la population a commencé à se convertir à l’islam. Les Almoravides, qui contrôlaient le commerce transsaharien, ont imposé le sunnisme aux tribus berbères mauritaniennes.

Ethnies

La société maure se divise en deux catégories : les Beidanes (Maures blancs) et les Harâtins (Maures noirs). Ces deux groupes partagent le même dialecte, le hassaniya.

Selon le recensement de 1977, les Maures représentaient 70 % de la population, majoritairement nomades. Cependant, cette pratique s’est raréfiée, beaucoup étant contraints d’adopter un mode de vie sédentaire ou semi-sédentaire.

On peut distinguer trois grands groupes au sein de la population :

1. Haratins ou Maures noirs : représentant environ 40 % de la population, ils descendent d’anciens esclaves des Beidanes et sont culturellement assimilés aux Maures blancs.

2. Beidanes (Maures blancs) : représentant environ 30 % de la population, ils sont issus de vagues de peuplement arabe, métissés avec des populations berbères et noires. Leur dialecte, le hassaniya, est également parlé dans d’autres régions du Sahara. Ils étaient organisés en émirats et tribus.

3. Noirs africains : représentant aussi environ 30 % de la population, ce groupe est hétérogène et comprend plusieurs ethnies :

– Pulaars (Peuls) : l’une des plus anciennes populations du pays, majoritairement issues du sud.

– Soninkés: descendants des habitants de l’empire du Ghana, établis principalement dans les wilayas du Guidimakha et du Gorgol.

-Wolofs : principalement situés au sud du Trarza, le long des rives du fleuve Sénégal.

– Bambaras : présents dans le sud, notamment dans les Hodhs et la région du Guidimakha.

– Sérères : parmi les plus anciens habitants de la région, ils ont fui vers 1030-1035 à cause de persécutions religieuses et ethniques.

Le recensement de 2013 n’a pas permis d’obtenir une vue claire de la composition ethnique de la population en raison de divers dysfonctionnements.

Bien que la population présente des origines variées, tant négro-africaines que berbères-arabisées, la Mauritanie est membre de la « Ligue arabe ».

Nomadisme

Au début de l’indépendance en 1960, la majorité de la population vivait encore de manière nomade.

Histoire

Préhistoire de la Mauritanie

De nombreuses peintures rupestres et gravures pariétales, découvertes dans des grottes et sur des falaises, attestent de la présence humaine préhistorique sur le territoire mauritanien actuel. À cette époque, l’environnement était bien différent de ce que nous connaissons aujourd’hui : la Mauritanie n’était pas un désert, mais une région humide dotée de rivières et d’une faune abondante.

Les bifaces, témoignant des débuts de l’humanité, remontent au Paléolithique inférieur. Ces outils acheuléens évoluent au fil du temps, prenant des formes ovales et triangulaires, et sont accompagnés de hachereaux, des outils tranchants fabriqués à partir d’éclats. Les sites de l’Adrar, notamment Aghmakou et El Beyyed, illustrent ces transformations.

Dans le parc national du Banc-d’Arguin, des amas coquilliers révèlent des grattoirs, pointes et racloirs moustériens du Paléolithique moyen. Au nord de l’actuelle Mauritanie, l’Atérien, probablement originaire d’Afrique du Nord, introduit des outils plus sophistiqués dotés d’une extrémité transformée en pédoncule pour faciliter leur prise en main. Les humains anatomiquement modernes du Paléolithique supérieur s’établissent sur la côte atlantique, près de la baie du Lévrier.

Au début du Néolithique, l’Atérien disparaît avec l’arrivée de populations provenant du nord de l’Afrique. Cette période est marquée par la construction d’habitats structurés dans la région du Dhar Tichitt, qui ont perduré pendant deux millénaires. Des pointes de flèches ont également été découvertes, attestant de la chasse.

Des populations noires, appelées les Bafours, en partie sédentaires, se sont établies en Mauritanie, notamment dans la région d’Atar. Originellement chasseurs-pêcheurs, elles ont progressivement développé une civilisation agro-pastorale. Avec l’expansion du Sahara, d’autres groupes, tels que les Peuls, des pasteurs suivis de leurs troupeaux, ainsi que d’autres nomades du nord, ont migré vers cette région à partir du premier millénaire, apportant avec eux leurs dromadaires.

L’Empire du Ghana, fondé par les Soninkés, avait pour capitale Koumbi, située dans le Hodh El Chargui. Bien que ses habitants l’appellent l’empire de Ouagadou, il est connu en Europe et en Arabie sous le nom d’Empire du Ghana. Originaire du royaume de Ouagadou, cet empire a prospéré au VIIIe siècle grâce à l’exportation d’or et de sel, des ressources essentielles pour la conservation des aliments. Il atteint son apogée au Xe siècle, s’étendant sur un territoire qui couvre aujourd’hui les frontières de la Mauritanie et du Mali, englobant Ouagadou et Oualata. En 990, l’empire annexe Aoudaghost, une grande cité berbère et un centre névralgique des échanges entre le nord et le sud.

Les Almoravides, un mouvement religieux sunnite malékite formé par des tribus Sanhadja (originaires de l’Adrar et nomadisant entre le nord du Sénégal, la Mauritanie et le sud du Maroc), établissent leur empire au XIIe siècle. Ils s’installent le long des rives du fleuve Zenaga (aujourd’hui le fleuve Sénégal) et fondent l’empire almoravide. Ce dernier impose son hégémonie sur la région, unifiant les peuples du Sahara occidental au Xe siècle, avant d’étendre sa domination sur l’Empire du Ghana au XIe siècle avec la conquête des villes d’Aoudaghost et de Koumbi Saleh. Rapidement, les Almoravides prennent le contrôle d’Aoudaghost, d’Awlil et de Sijilmassa, à partir de laquelle ils commencent leur conquête vers le nord. Ils éliminent les puissances locales et annexent les principautés environnantes, unifiant ainsi une grande partie du Maghreb et d’al-Andalus.

Au XIIe siècle, après la chute des Almoravides, une partie du territoire mauritanien (sud/sud-ouest) redevient une province des empires du Mali et songhaï. C’est également au XIIe siècle que la ville de Tichitt est fondée. Ce centre, alliant savoir et commerce, contribue de manière significative au rayonnement de la région du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest récemment islamisée.

Au XIVe siècle, des villes comme Oualata, Chinguetti et Ouadane connaissent un développement notable, renforçant encore la richesse et l’influence de cette région.

Beidanes

Au XVe siècle, les Banu Hassan, issus du groupe Maaqil et probablement originaires du Yémen et d’Arabie, avec une influence moindre d’Égypte et d’Irak, s’établissent dans le nord et engagent des combats contre les tribus berbères sanhadjas. Leur présence va profondément transformer la structure sociale et l’ethnicité de la région, donnant naissance à une communauté arabo-berbère et favorisant la diffusion du dialecte arabe hassanya. Au XVIIe siècle, les tribus Mghafra (arabes) et Zwaya (sanhadjas) entrent en conflit pendant près de 30 ans, un affrontement connu sous le nom de Guerre de Char Bouba. Il est important de noter que les populations (berbères, noir-africains et autres) présentes lors de l’arrivée des Beni Hassan étaient déjà islamisées et avaient, quatre siècles plus tôt, fondé l’empire almoravide, qui avait dominé une grande partie de l’Afrique du Nord-Ouest et la péninsule ibérique, alors connue sous le nom d’Andalous. D’autres royaumes islamisés, comme l’empire peul du Fouta-Toro et, dans une certaine mesure, l’empire du Ghana, s’étaient également déjà implantés sur ce territoire.

Par la suite, les Beni Hassan fondent de nouveaux émirats, parmi lesquels ceux du Trarza, du Brakna et de l’Adrar se distinguent par leur puissance, tandis que celui du Tagant est établi par les descendants des Sanhadja almoravides. Ces émirats se livrent fréquemment des guerres entre eux et affrontent également les principautés du sud, telles que le Fouta-Toro et le royaume de Oualo.

Colonisation française de la Mauritanie

Le fort colonial d’Arguin est établi en 1721. Le traité signé le 20 octobre 1891 entre Léon Fabert et le roi Ahmed Ould Sidi Ahmed, souverain de l’Adrar, officialise le protectorat français sur une vaste région d’oasis allant du Sénégal au sud du Maroc. Voici un aperçu chronologique de la colonisation française :

– 1902: Début de l’invasion coloniale française.

– 1903 : La Mauritanie est placée sous protectorat français.

– 1904 : La rive droite du fleuve Sénégal est rattachée à la Mauritanie sous protectorat français ; un arrêté du 10 avril 1904 décide du rattachement de la rive droite du cercle de Kayhayzi au nouveau protectorat.

– 1920 : La Mauritanie est déclarée colonie française.

– 1934 : Fin de la résistance armée, deux ans après la bataille d’Oum Tounsi en août 1932.

– 1945 : La Mauritanie est érigée en territoire d’outre-mer de l’Union française.

– 1957 : Adoption de la loi-cadre (loi Defferre) qui accorde plus d’autonomie.

– 1958 : La Mauritanie devient autonome et la République islamique est proclamée le 28 novembre dans le cadre de la nouvelle Communauté française.

– 1960 : L’indépendance nationale est acquise le 28 novembre, conformément aux accords franco-mauritaniens de restitution de souveraineté.

Avant l’arrivée des Français, les Portugais avaient déjà établi des contacts avec les habitants du banc d’Arguin, et le commerce de la gomme s’était développé au nord du Sénégal. Le fort Portendick, situé au nord de l’estuaire du fleuve Sénégal, ainsi que la vallée du Sénégal, sont devenus des bases pour l’expansion économique des colonies. En 1816, le navire Méduse échoue sur le banc d’Arguin en tentant de rejoindre Saint-Louis. Faidherbe considère les émirats comme une source d’insécurité et commence par annexer l’empire du Oualo avant de conquérir l’autre rive du fleuve. Bien que les Maures du Trarza tentent de promouvoir la paix entre les tribus, en 1899, l’administrateur Coppolani institue une Mauritanie occidentale, tout en reconnaissant les intérêts espagnols au cap Blanc en 1900.

Les Français s’installent dans l’Adrar en 1908, puis au Hodh en 1911. Les frontières sont délimitées par un accord franco-espagnol en 1912, attribuant à l’Espagne les territoires du Río de Oro (Wadi al-Dahab) et de la Saguia El Hamra (actuel Sahara occidental). En 1920, la Mauritanie devient une des colonies de l’Afrique-Occidentale française (AOF). La résistance s’éteint en 1934, tandis qu’en 1936, l’occupation militaire de la Mauritanie est achevée.

Durant cette période, peu de développement a lieu dans le pays ; la domination militaire s’appuie sur les chefs traditionnels pour sécuriser le territoire, exploitant les rivalités tribales à leur avantage. Saint-Louis du Sénégal, capitale de l’AOF et du Sénégal, sert donc d’administration à la Mauritanie. Ce n’est qu’après l’indépendance que des infrastructures telles que des ports et des aéroports commenceront à être construites. Pendant ce temps, les populations nomades voient leur situation économique se détériorer.

En novembre 1945, les Sénégalais Amadou Lamine-Guèye et Léopold Sédar Senghor sont élus députés pour la circonscription regroupant le Sénégal et la Mauritanie.

En 1946, la Mauritanie obtient le statut de territoire d’outre-mer et le 10 novembre 1946, Ahmeddou Ould Horma Ould Babana devient le premier député mauritanien. Cela favorise, dès 1948, l’émergence d’une nouvelle élite administrative et de partis politiques. La loi-cadre Gaston Defferre du 23 juin 1956 permet la création d’un pouvoir exécutif local, dirigé par un jeune avocat, Moktar Ould Daddah.

Après l’indépendance du Maroc en 1956, le royaume chérifien, par la voix de son roi Mohammed V, revendique la Mauritanie comme une partie intégrante de son territoire.

Mauritanie indépendante

Suite au référendum de 1958, la Constitution mauritanienne adoptée l’année suivante institue un régime parlementaire. L’indépendance est officiellement proclamée le 28 novembre 1960.

Revendication marocaine sur la Mauritanie

Suite à son indépendance, le Maroc nourrit l’ambition de récupérer des territoires qu’il considère comme faisant partie de son ancien domaine colonial, connu sous le nom de Grand Maroc, qui a été fragmenté par les puissances coloniales françaises et espagnoles. Le royaume tente alors de négocier avec ces deux pays. Contrairement à Tarfaya, que le Maroc récupère en 1958, et Sidi Ifni, intégré en 1969, la Mauritanie réussit à échapper à ses revendications et obtient son indépendance. Cependant, plusieurs figures mauritaniennes, telles que l’ancien député à l’Assemblée nationale française, Horma Ould Babana, et l’émir du Trarza, Mohammed Fal Ould Oumeir (devenu ministre au Maroc chargé de la Mauritanie et du Sahara), se rendent à Rabat pour prêter allégeance au roi Mohammed V. La Tunisie, sous la direction de Habib Bourguiba, tente d’apaiser les tensions entre Rabat et Nouakchott, apportant un soutien diplomatique à la Mauritanie. Finalement, le Maroc renonce officiellement à ses revendications territoriales sur la Mauritanie, liées au concept du Grand Maroc, et accepte de la reconnaître formellement. Lors de leur première rencontre en 1969, au sommet islamique de Fès, Hassan II avoue au président mauritanien Mokhtar Ould qu’il n’a jamais cru en la légitimité des revendications marocaines, mais qu’il s’était senti contraint de les soutenir par « filiation dynastique ».

Présidence de Mokhtar Ould Daddah (1960-1978)

En 1961, une nouvelle Constitution établit un régime présidentiel et Mokhtar Ould Daddah devient le premier président de la Mauritanie. La priorité des nouveaux dirigeants est d’unifier les diverses tribus et ethnies du pays. Pour cela, Mokhtar Ould Daddah doit faire face à des dissensions internes ainsi qu’à l’influence des pays voisins, comme le Maroc et l’Algérie. En 1965, le parti du peuple mauritanien (PPM), qui résulte de la fusion des quatre principales formations politiques du pays, est le seul parti autorisé. En août 1966, il est réélu président, mais doit composer avec des contestations venant des syndicats et des mouvements nationalistes, marxistes et maoïstes, qui parviendront à intégrer le parti unique au pouvoir quelques années plus tard, en 1975. En 1971, Mokhtar Ould Daddah est réélu pour un troisième mandat.

Le partage du Sahara occidental entre le Maroc et la Mauritanie entraîne de graves crises pour le pays. Le conflit avec le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, plonge la Mauritanie dans de profondes difficultés économiques, aggravées par la famine due à la sécheresse. Malgré le soutien de l’aviation française basée à Dakar en décembre 1977, les attaques du Front Polisario, visant même la capitale Nouakchott, conduisent à la chute de Mokhtar Ould Daddah en 1978.

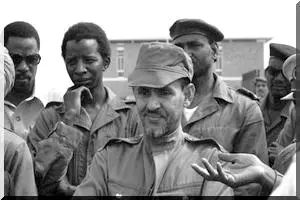

Une succession de juntes militaires éphémères (1978-1984)

Une succession de juntes militaires éphémères (1978-1984)

Le 10 juillet 1978, le lieutenant-colonel Moustapha Ould Mohamed Saleck, à la tête de l’armée depuis quelques mois, renverse Mokhtar Ould Daddah et prend la tête d’un Comité militaire de redressement national (CMRN), signant un cessez-le-feu avec le Front Polisario.

Ce nouveau régime est rapidement miné par des luttes internes. Le 6 avril 1979, des modifications font passer le pouvoir à un nouveau Premier ministre, le lieutenant-colonel Ahmed Ould Bouceif, tandis que Moustapha Ould Mohamed Saleck conserve sa fonction de chef d’État. Un Comité militaire de salut national est créé.

À la suite de la disparition tragique du Premier ministre dans un accident d’avion le 27 mai 1979, une nouvelle direction émerge. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louly prend une fonction symbolique de chef d’État, tandis que Mohamed Khouna Ould Haïdalla devient Premier ministre. Un accord de paix est signé avec le Front Polisario, entraînant le retrait de la Mauritanie du Sahara occidental.

Le 4 janvier 1980, à la suite d’une restructuration au sein du Comité militaire de salut national, Ould Haïdalla accède à la présidence.

Plusieurs tentatives de coup d’État sont contrecarrées, dont une le 16 mars 1981, orchestrée par l’Alliance pour une Mauritanie démocratique, considérée comme proche de l’ancien président Mokhtar Ould Daddah et du Maroc. Pendant ce temps, l’opposition continue de se renforcer en réaction à la politique autoritaire du nouveau président.

Présidence de Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya (1984-2005)

Présidence de Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya (1984-2005)

Le 12 décembre 1984, le Colonel Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya, alors Chef d’état-major des armées, et ancien Premier ministre (1981-1984) ainsi que Ministre de la Défense, prend le pouvoir à la suite d’un coup d’État sans effusion de sang, soutenu par le Comité militaire de salut national dont il est le président.

Il entreprend de libéraliser l’économie et permet la tenue d’élections locales. En 1991, une nouvelle Constitution est adoptée, établissant le multipartisme (à l’exception des partis islamistes) et garantissant la liberté de la presse. Ould Taya fonde le Parti républicain démocratique et social (PRDS). En 1992, il est élu président de la République, puis réélu en 1997 avec plus de 90 % des voix, alors que le front uni de l’opposition appelle au boycott des élections.

En 2001, la découverte de gisements pétroliers majeurs au large de la Mauritanie entraîne une amélioration significative de l’économie. Le régime de Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya devient plus flexible, avec la reconnaissance de six nouveaux partis politiques.

Le 8 juin 2003, Ould Taya réussit à reprendre le contrôle de Nouakchott après de violents affrontements avec des soldats putschistes, surnommés « Les Cavaliers du changement », dirigés par un ancien commandant de la garde nationale, Saleh Ould Hannena, et l’officier Mohammed Ould Cheikhna. Le bilan officiel fait état de 15 morts et d’une dizaine de blessés. L’année suivante, Ould Taya annonce avoir déjoué une nouvelle tentative de coup d’État.

En novembre 2003, il est réélu avec 67 % des suffrages exprimés.

Conflit de 1989 avec le Sénégal et expulsions de populations noires-mauritaniennes

Conflit de 1989 avec le Sénégal et expulsions de populations noires-mauritaniennes

Suite à l’accession au pouvoir du Colonel Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya, la dérive autoritaire atteint son paroxysme entre 1989 et 1991.

Le 9 avril 1989, un incident à la frontière entre des bergers peuls mauritaniens et des agriculteurs soninkés sénégalais entraîne l’intervention de l’armée mauritanienne dans le village de Diawara, au Sénégal, causant la mort de deux Sénégalais. Cet incident exacerbe les tensions communautaires et déclenche des émeutes à Dakar et à Kaolack, où des commerçants mauritaniens sont attaqués, avec plusieurs meurtres survenus entre le 21 et le 24 avril. En réaction, des émeutes éclatent en Mauritanie, ciblant les Sénégalais expatriés ainsi que les populations noires-mauritaniennes. La France, l’Algérie et le Maroc, qui offre sa médiation, mettent en place un pont aérien pour évacuer les ressortissants des deux pays. Ce double exode concerne des dizaines de milliers de personnes obligées de fuir. En août 1989, la Mauritanie et le Sénégal rompent leurs relations diplomatiques et la frontière demeure fermée jusqu’en mai 1992.

La période 1989-1991 en Mauritanie est marquée par des assassinats de membres des forces armées et de civils noirs-mauritaniens, la déportation de près de 90 000 Africains vers le Sénégal et le Mali, l’éviction de milliers de fonctionnaires civils et militaires, la destruction de documents d’état-civil, ainsi que la confiscation de biens et de terres. Les éleveurs peuls de zébus sont particulièrement touchés par ces exactions.

Ces événements représentent sans conteste un tournant majeur dans la politique d’épuration ethnique de l’histoire de la Mauritanie, menée de manière systématique et justifiant l’exclusion des populations non arabes.

Début du conflit avec les djihadistes

En avril 2005, les autorités mauritaniennes procèdent à l’arrestation d’environ cinquante individus dans des milieux islamistes, soupçonnés de préparer des actions terroristes en collaboration avec des djihadistes affiliés au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC).

Le 4 juin 2005, une caserne de l’armée mauritanienne subit une attaque de la part de combattants du GSPC. Cet événement, connu sous le nom d’attaque de Lemgheity, marque la première incursion du GSPC contre des forces militaires en dehors de l’Algérie.

Ely Ould Mohamed Vall (2005-2007)

Le nouveau dirigeant, le colonel Ely Ould Mohamed Vall, était un proche collaborateur du président déchu. Ayant dirigé la Sûreté nationale (police) pendant 18 ans, il a été impliqué dans plusieurs vagues répressives. Le 21 avril 2006, il autorise le retour de l’ex-président Maaouiya Ould Taya, exilé au Qatar, tout en lui interdisant de participer aux élections prévues pour la transition démocratique jusqu’en 2007. Toutefois, l’ex-président ne rentre pas en Mauritanie et reste au Qatar.

Respectant ses engagements pris lors de son accession au pouvoir, Ely Ould Mohamed Vall ne se porte pas candidat à l’élection présidentielle de mars 2007, tout comme les autres militaires ayant participé au coup d’État. Aucun candidat n’ayant obtenu plus de 50 % des voix au premier tour, un second tour se tient le 25 mars 2007, aboutissant à l’élection de Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi.

Présidence de Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi (2007-2008) et ascension des groupes djihadistes

Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, le nouveau président élu, prête serment le 19 avril 2007. Il est le premier civil élu sans fraude massive en Mauritanie depuis près de 30 ans. Un nouvel espoir se lève dans le pays : la liberté des médias s’accroît et de nouvelles formations politiques émergent, y compris un parti islamiste, Tawassoul. Cependant, des émeutes dues à la baisse du pouvoir d’achat et à une insécurité croissante fragilisent le pouvoir présidentiel, tout comme l’influence marquée des hauts responsables militaires qui l’avaient soutenu durant sa campagne.

Dans le même temps, les attaques du groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), nouveau nom du GSPC depuis son allégeance à Al-Qaïda le 25 janvier 2007, se multiplient en Mauritanie :

– Le 24 décembre 2007, quatre touristes français sont assassinés à Aleg, à 250 kilomètres à l’est de Nouakchott, menant à l’annulation du Paris-Dakar.

– Le 27 décembre 2007, une attaque près d’Al Ghallawiya, au nord-est du pays, fait trois victimes.

– Le 1er février 2008, un commando attaque l’ambassade d’Israël à Nouakchott ainsi qu’un restaurant-discothèque adjacent.

– En avril 2008, les forces de sécurité lancent une opération contre une cache de terroristes dans un quartier résidentiel de Nouakchott, faisant trois morts (un agent de police et deux djihadistes).

En mai 2008, le Premier ministre Zeine Ould Zeidane annonce sa démission ainsi que celle de son cabinet. Le 11 mai 2008, un nouveau Premier ministre, Yahya Ould Ahmed el Waghf, est nommé et forme un gouvernement d’ouverture, incluant des personnalités de l’entourage de l’ancien président, ce qui suscite des réserves parmi les militaires à l’origine du coup d’État de 2005.

Une motion de censure a été présentée par des députés le 30 juin 2008. Cependant, elle n’a pas abouti en raison de la démission du gouvernement El Waghf.

Après trois semaines de crise constitutionnelle, le Premier ministre, reconduit dans ses fonctions, forme un nouveau cabinet, renouvelé à moitié, mais sans véritable ouverture vers l’opposition. Certains ministres, perçus comme des sources de tensions entre le président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi et les militaires, sont écartés pour favoriser un apaisement. Malgré cela, la crise ne se résout pas.

Mohamed Ould Abdel Aziz (2008-2019)

Le 6 août 2008, un coup d’État militaire conduit à l’arrestation du président de la République et du Premier ministre, suite au renvoi de quatre des principaux officiers militaires du pays, qui critiquaient leur incapacité à lutter contre le terrorisme. Sidi Ould Cheikh Abdallahi, maintenu d’abord au palais des congrès de Nouakchott puis placé en résidence surveillée dans son village de Lemden, est finalement relâché en décembre 2008.

Le général Mohamed Ould Abdel Aziz émerge comme le nouveau leader du pays, présidant un Haut Conseil d’État et promettant d’organiser rapidement des élections présidentielles. Le 13 août 2008, il nomme Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf comme nouveau Premier ministre.

Après avoir quitté l’armée, il cède la présidence au président du Sénat, Ba Mamadou M’Baré, le 15 avril 2009, afin de se présenter à l’élection présidentielle prévue en juin, qui se tient finalement le 18 juillet. Il est élu avec 52,5 % des voix et prend officiellement ses fonctions le 5 août.

Malgré l’affirmation de la nouvelle administration, les attaques d’AQMI persistent contre la Mauritanie :

– En septembre 2008, douze militaires périssent lors d’une attaque d’AQMI contre une patrouille à Tourine, au nord du pays.

– Le 23 juin 2009, l’évangéliste et humanitaire américain Christopher Legget est assassiné près du marché du Ksar, dans la capitale.

– En août 2009, l’ambassade de France est la cible d’un attentat-suicide, sans faire d’autres victimes que l’auteur.

– Le 29 novembre 2009, un convoi d’humanitaires catalans est attaqué sur la route nationale entre Nouakchott et Nouadhibou, entraînant l’enlèvement de trois Espagnols.

– En décembre 2009, un couple d’Italiens est enlevé près de la frontière malienne.

– Le 25 août 2010, un kamikaze d’AQMI attaque le quartier général militaire de Néma, sans causer d’autres victimes que lui-même.

– Les 17 et 18 septembre 2010, des combats entre l’armée mauritanienne et AQMI ont lieu à Raz-El-Ma, faisant des victimes des deux côtés.

– Dans la nuit du 1er au 2 février 2011, un véhicule explosif est intercepté à un barrage, provoquant une explosion.

– Le premier semestre 2011 est marqué par une vague de grèves et de manifestations liée au printemps arabe en Mauritanie.

En juin 2014, il est réélu pour un second mandat avec 81,89 % des suffrages au premier tour. En début 2018, il déclare son intention de respecter la Constitution, qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels : « Nous avons certes révisé la Constitution, mais nous n’avons jamais touché à cet article. Et je n’y toucherai pas. » L’élection, le 22 juin 2019, de son successeur Mohammed Ould Ghazouani marque la première passation de pouvoir entre deux présidents élus.

En 2019, une sécheresse menace les populations du sud et de l’est du pays, laissant près de 560 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire.

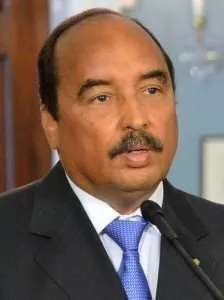

Mohamed Ould Ghazouani (depuis 2019)

Élu au premier tour des élections du 22 juin 2019 avec 52 % des voix, Mohammed Ould Ghazouani met en avant un programme axé sur l’amélioration de la gouvernance et de la transparence. Il s’éloigne de son prédécesseur, Mohamed Ould Abdel Aziz, lorsque des enquêtes parlementaires mettent en lumière des soupçons de mauvaise gestion durant le mandat précédent. En 2023, après un procès de neuf mois, Mohamed Ould Abdel Aziz est condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent et enrichissement illicite.

Mohamed Ould Ghazouani (depuis 2019) :

Depuis son élection le 22 juin 2019, où il a obtenu 52 % des voix au premier tour, Mohamed Ould Ghazouani s’impose comme une figure centrale de la politique mauritanienne. Son programme, orienté vers l’amélioration de la gouvernance et de la transparence, marque une volonté de rupture avec les pratiques de son prédécesseur, Mohamed Ould Abdel Aziz, dont il était auparavant un proche collaborateur.

Cette prise de distance devient particulièrement significative lorsqu’une enquête parlementaire met au jour des allégations de mauvaise gouvernance durant le mandat précédent. En 2023, un procès de neuf mois aboutit à la condamnation de Ould Abdel Aziz à cinq années de prison pour des crimes de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite, soulignant ainsi l’engagement de Ghazouani à lutter contre la corruption.

Dans ce contexte, la Mauritanie se distingue par sa stabilité, n’ayant pas connu d’attaques djihadistes depuis 2011. Cela témoigne des efforts du gouvernement pour maintenir la sécurité et renforcer les institutions face aux défis régionaux. L’approche de Ghazouani semble donc orientée vers la consolidation des acquis démocratiques et la promotion d’une gouvernance responsable, essentielle pour le développement futur du pays.

Rapide info Mauritanie avec Wikipédia

Géographie de la Mauritanie

Géographie de la Mauritanie Une succession de juntes militaires éphémères (1978-1984)

Une succession de juntes militaires éphémères (1978-1984) Présidence de Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya (1984-2005)

Présidence de Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya (1984-2005)  Conflit de 1989 avec le Sénégal et expulsions de populations noires-mauritaniennes

Conflit de 1989 avec le Sénégal et expulsions de populations noires-mauritaniennes