Sécurité au Sahel : quelle stratégie face à l’instabilité chronique ?

Sécurité au Sahel

Nouakchott — Le Sahel, cette vaste bande sahélienne à cheval entre le désert et la savane, continue d’être secoué par une instabilité endémique. Terrorisme, criminalité transfrontalière, conflits intercommunautaires : la région est devenue, depuis une décennie, le théâtre d’un désordre sécuritaire quasi-permanent. Au cœur de ce tumulte, une question hante chancelleries et états-majors : quelle stratégie pour sécuriser durablement le Sahel ?

Une ceinture de feu

Le retrait progressif des forces étrangères — notamment françaises — a révélé la fragilité des dispositifs sécuritaires locaux. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, désormais regroupés au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), ont durci le ton, privilégiant une approche souverainiste et militarisée. Mais les résultats restent mitigés. Pendant ce temps, la Mauritanie semble incarner une exception relative dans le paysage sahélien, réussissant, jusqu’ici, à contenir la menace jihadiste sur son territoire.

La stratégie mauritanienne : entre pragmatisme et prévention

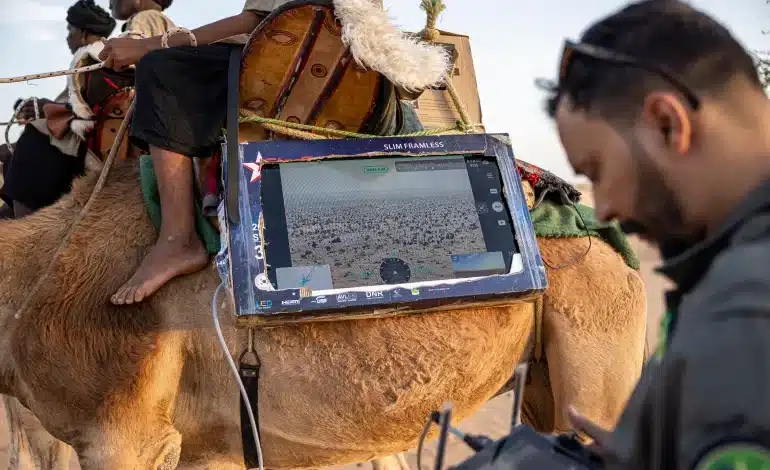

Depuis les attentats du début des années 2000, la Mauritanie a profondément réformé son armée, misant sur la formation, l’anticipation et l’intelligence territoriale. Le pays a développé une approche préventive, appuyée par un maillage sécuritaire dense dans les zones sensibles. Des bases militaires avancées, des patrouilles permanentes et une coopération intelligente avec les communautés locales ont permis d’assécher les filières jihadistes avant qu’elles ne prennent racine.

Le colonel à la retraite Mohamed Lemine, fin connaisseur des opérations au nord du pays, confie : « Ce qui fait la différence, c’est l’appropriation nationale de la sécurité. Pas d’agendas extérieurs, pas d’illusions. On sécurise ce qu’on connaît. »

Une guerre sans fin ?

Mais la Mauritanie peut-elle à elle seule inverser la tendance dans le Sahel ? La réponse est non. Car la menace est transfrontalière. Les groupes armés opèrent en réseaux agiles, franchissant les frontières poreuses entre Mali, Niger et Burkina Faso. Les États sahéliens, affaiblis par des coups d’État successifs, peinent à coordonner une réponse commune.

La force conjointe du G5 Sahel, lancée en grande pompe en 2017, est aujourd’hui moribonde. L’unité militaire voulue pour fédérer les efforts est minée par le manque de financements, les divergences politiques et la défiance mutuelle. À la place, des alliances militaires ad hoc se forment, souvent au détriment d’une stratégie cohérente.

Quelle voie pour l’avenir ?

Plusieurs experts plaident pour une refondation des politiques de sécurité au Sahel, passant par :

La réhabilitation du lien entre armée et populations locales, souvent brisé par des exactions et un déficit de confiance ;

L’intégration d’une dimension socio-économique, car la pauvreté est le terreau fertile de la radicalisation ;

Le renforcement des capacités nationales, à l’image du modèle mauritanien, sans dépendance excessive à l’aide étrangère.

À court terme, la stabilité semble hors de portée. Mais à moyen terme, la Mauritanie démontre qu’une stratégie nationale cohérente, ancrée dans le terrain, peut faire la différence. Encore faut-il que la volonté politique suive.

Rapide info