Fuuta Tooro : La République de Justice

Bien avant que le monde ne parle de droits ou de gouvernance, un peuple avait déjà choisi son socle : la justice, ou rien

.

Tandis que d’autres peuples forgeaient leur liberté dans le sang, le Fuuta Tooro posait les bases d’un État fondé sur la rigueur morale, la responsabilité collective et le respect absolu de la dignité humaine.

Un homme incarna cette vision : Almamy Abdoul Kader Kane. Trente-et-un ans de droiture. Il veilla contre le retour aux tributs humiliants, abolit l’esclavage, fit reculer l’arbitraire. Chez lui, le pouvoir n’était pas un trône, mais un devoir. Servir, ou partir.

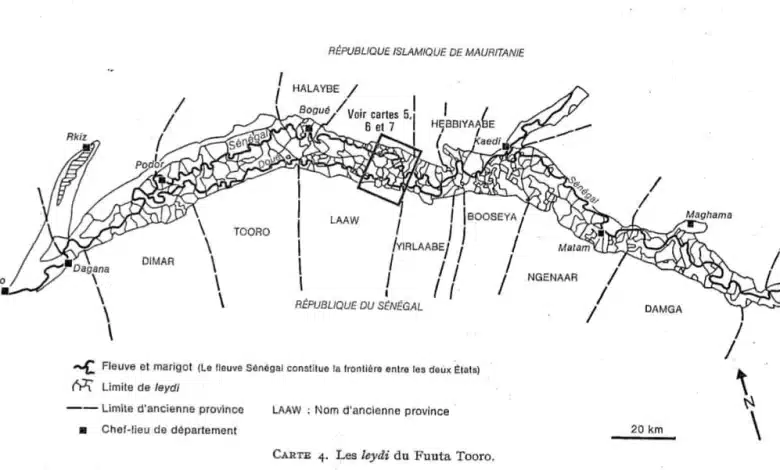

Mais après lui, le Fuuta changea de cap. Trente-deux chefs se succédèrent. Mais désormais, aucun ne gouvernait seul. Le pouvoir ne résidait plus dans la main d’un dirigeant, mais dans le cœur collectif d’une assemblée souveraine : les Jagoorɗe, le Conseil des Notables.

Le Fuuta Tooro bascula d’un régime présidentiel à un véritable régime parlementaire. L’Almamy n’était plus le centre du pouvoir : il en devenait le bras. Son rôle ? Conduire les armées si besoin, collecter les ressources, veiller à l’application des décisions prises par le parlement. Rien de plus.

Le vrai pouvoir appartenait aux Jagge. Ce cercle de sages fixait les grandes orientations, garantissait l’équité entre les régions. Il avait même le pouvoir de révoquer l’Almamy, de suspendre la fonction ou de la laisser vacante.

Mais certains historiens y voient aussi le début d’une instabilité politique profonde. Le Jaggoorgat (parlement) devint, selon eux, le théâtre d’intrigues, de corruptions, d’alliances matrimoniales et politiques , un lieu où se marchandaient, dans les coulisses, ce que les discours taisaient en public. Le pouvoir s’y disputait, s’y troquait, s’y recomposait. Les Jaagorɗe eux-mêmes, devenus les véritables maîtres du Fouta, façonnaient les équilibres selon leurs intérêts.

D’autres, cependant, y voient l’expression d’un génie politique : un système vivant, capable d’absorber les tensions, de négocier les différences, d’imposer des limites au pouvoir individuel, même au prix du tumulte. Et il est bon de rappeler que même dans les démocraties modernes, les alliances et mésalliances, les ambitions et les trahisons, les compromis silencieux et les joutes publiques, n’échappent pas à cette vérité humaine : le pouvoir se discute, se conquiert, se régule.

Et pourtant, rien ne s’effondra. Parce que l’État ne dépendait pas d’un homme, mais d’un principe : la justice par la délibération collective.

Ce n’est pas un hasard si les Awlube du Fuuta disaient : « Laamu Almameebe ko Malal Jambureebe » « Le pouvoir des Almamy fut une aubaine pour les faibles et les étrangers ». Car dans cette République fondée sur le droit, les plus vulnérables étaient protégés avant tout. Les orphelins trouvaient un refuge, les étrangers recevaient hospitalité et protection, les pauvres avaient droit à la parole, et toutes les couches participaient à la vie sociale par la voix des porteurs de titres (Jom leppi en). Le règne des Almamy n’était pas une domination, mais un rempart pour les démunis. Une main tendue, plutôt qu’un poing fermé.

Ce système parlementaire préfigure les grandes démocraties modernes : séparation des pouvoirs, contrôles croisés, révocabilité, limitation stricte des fonctions exécutives. Comme dans les systèmes les plus avancés d’aujourd’hui, le Fuuta Tooro refusait la concentration du pouvoir, l’abus d’autorité, la permanence des privilèges.

Des Almamy furent rappelés plusieurs fois , ils revenaient au service, pas au pouvoir. À titre d’exemple : Yusuf Ciré, Birane Ibra, pour ne citer que ceux-là. Non pas pour leur force, mais pour leur constance morale. La justice guidait chaque choix.

La terre appartenait à tous. L’éducation était une priorité. L’honneur, une récompense de la droiture, pas de la naissance.

Le Fuuta tint plus d’un siècle. Il résista aux puissances, repoussa l’humiliation, imposa le respect. Faidherbe lui-même dut payer pour traverser ses frontières.

Alors pourquoi ce modèle n’est-il jamais cité parmi les grandes révolutions politiques ? Parce qu’il fut trop propre, trop droit, trop indépendant. Et parce qu’il dérange encore.

Aujourd’hui, alors que les peuples cherchent des réponses face à la corruption, à l’accaparement du pouvoir et à l’effondrement moral, le Fuuta Tooro rappelle que le vrai progrès n’est ni dans la modernité, ni dans les slogans mais dans la justice.

Une justice qui s’impose aux puissants, protège les faibles, et rend au peuple sa souveraineté réelle.

Maammudu Aali Abdurahimu