Tragédie en Mer: Le naufrage de neuf migrants Illustrant le drame humain de la Route des Canaries

Tragédie en Mer: Le naufrage de neuf migrants Illustrant le drame humain de la Route des Canaries

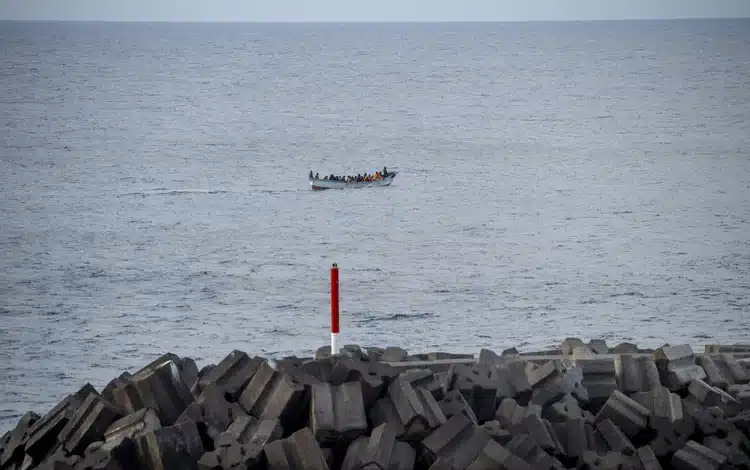

Les corps sans vie de neuf migrants ont été retrouvés récemment au large des côtes mauritaniennes, dans la région de Nouadhibou. Ce tragique naufrage s’inscrit dans un contexte préoccupant, celui de l’exode massif de migrants tentant de rejoindre les îles Canaries, une destination prisée pour les Africains cherchant à atteindre l’Europe. Nouadhibou, deuxième plus grande ville de Mauritanie, est un point de départ notoire pour ces embarcations de fortune, souvent appelées « cayucos ». Ces dernières années, la Mauritanie est redevenue l’un des principaux hubs pour ces départs périlleux, qui mettent en lumière une réalité migratoire désastreuse.

La tragédie en chiffres

Le naufrage des neuf migrants n’est malheureusement pas un cas isolé. Selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 5 000 migrants ont péri dans les eaux de l’Atlantique en tentant de rejoindre les îles Canaries entre 2020 et 2023. En 2023, le nombre de morts a fortement augmenté, avec environ 500 décès enregistrés en mer, ce qui témoigne de l’intensification de ces traversées dangereuses malgré les efforts déployés pour les dissuader.

Le voyage vers les îles Canaries, une zone qui fait partie de l’Espagne mais située à proximité du continent africain, est souvent vu comme une porte d’entrée vers l’Europe. Cependant, les conditions sur ces embarcations de fortune sont épouvantables. Les migrants sont entassés, parfois sans nourriture ni eau, et les navires manquent de tout équipement de sécurité. Leurs chances de survie sont souvent faibles, et ces drames en mer deviennent des symboles des dangers auxquels ces populations sont confrontées.

Nouadhibou : un point de départ stratégique

La ville de Nouadhibou, située sur la côte nord-ouest de la Mauritanie, est une plaque tournante pour les migrants qui souhaitent se rendre aux îles Canaries. Nouadhibou, avec son port stratégique et sa proximité géographique avec les Canaries, constitue un point de départ privilégié pour ces traversées. L’accès aux embarcations est facilité par un réseau de passeurs qui exploitent la misère de ces populations désespérées. L’ampleur du phénomène a conduit les autorités mauritaniennes à renforcer la surveillance, mais la pauvreté, l’instabilité politique dans certaines régions et les conflits au Sahel continuent de pousser les migrants à prendre de tels risques.

Les autorités locales et les organisations humanitaires rapportent que des milliers de personnes, principalement des jeunes adultes venus d’Afrique de l’Ouest, tentent chaque année cette traversée. Le nombre de départs a explosé ces dernières années, notamment depuis que les routes migratoires classiques via la Libye et l’Italie sont devenues plus dangereuses. La Mauritanie, par sa position géographique, est devenue une alternative, bien que risquée, pour ceux qui rêvent d’une vie meilleure en Europe.

Accords migratoires et coopération internationale

Face à cette situation, des initiatives diplomatiques ont été mises en place pour freiner ces départs. En 2024, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, s’est rendu à deux reprises à Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour signer des accords avec les autorités locales. Ces accords ont pour objectif de renforcer la coopération entre la Mauritanie et l’Espagne en matière de contrôle des frontières et de lutte contre les passeurs. L’un des aspects de ces accords prévoit un soutien accru pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et leur offrir des alternatives aux départs dangereux.

Cependant, ces mesures, bien que louables, ne répondent pas toujours aux racines profondes du phénomène migratoire. Les causes sous-jacentes, telles que le chômage élevé, la pauvreté endémique, l’instabilité politique dans la région sahélienne, ainsi que les changements climatiques, continuent de pousser les jeunes à entreprendre des migrations risquées. L’Organisation des Nations Unies a estimé que le nombre de migrants dans la région pourrait augmenter dans les années à venir, à mesure que les conditions de vie se détériorent.

Une réflexion sur les causes profondes et solutions

L’analyse de cette tragédie révèle des lacunes dans les politiques migratoires internationales et soulève la question de la responsabilité partagée. Tandis que l’Europe, par l’intermédiaire de l’Espagne, met en place des accords pour contrôler les flux migratoires, il est essentiel de ne pas ignorer les facteurs économiques et sociaux qui poussent ces jeunes à risquer leur vie pour fuir des situations de détresse.

De plus, ces politiques de fermeture des frontières ont des conséquences humanitaires. La répression des départs, par la surveillance accrue ou le renforcement de la coopération avec les autorités locales, peut pousser les migrants à emprunter des routes encore plus dangereuses. Les passagers de ces cayucos, souvent désespérés, sont vulnérables à l’exploitation par des réseaux criminels. À long terme, une approche plus globale est nécessaire, qui inclut non seulement des mesures de contrôle, mais aussi des solutions durables pour améliorer la sécurité économique et sociale dans les pays d’origine des migrants.

La Mauritanie, avec l’aide de la communauté internationale, pourrait investir davantage dans des initiatives locales de développement, des programmes d’éducation, et des opportunités d’emploi pour ses jeunes. Une telle approche permettrait de réduire les motivations à quitter le pays et de limiter les tragédies en mer.

En somme, la découverte des neuf corps à Nouadhibou est une illustration poignante des dangers qui attendent des milliers de migrants chaque année. Cette tragédie souligne l’urgence d’une coopération internationale renforcée pour aborder les causes profondes de la migration tout en garantissant la protection des droits humains. Seule une approche équilibrée entre prévention, assistance humanitaire et coopération peut espérer mettre fin à ces drames récurrents.

Ahmed Ould Bettar