8 juin 2003 : retour sur une tentative de coup d’État sanglante à Nouakchott

Le 8 juin 2003, Nouakchott fut le théâtre d’une violente tentative de coup d’État menée par le major Saleh Ould Hanenna contre le président Maaouiya Ould Taya. Retour sur deux jours d’affrontements qui ont marqué l’histoire mauritanienne.

8 juin 2003 restera gravé dans l’histoire politique de la Mauritanie comme la date d’un soulèvement militaire d’une rare intensité. Ce jour-là, la capitale Nouakchott s’est réveillée sous le fracas des armes, au cœur d’une tentative de renversement du président Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya, orchestrée par un ancien officier de l’armée, le major Saleh Ould Hanenna.

Une capitale sous le feu des armes

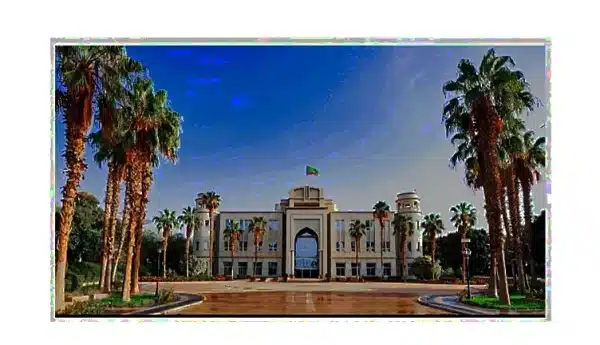

Dès les premières lueurs du jour, le calme apparent de Nouakchott fut brisé par des tirs nourris de chars et d’armes lourdes, entendus aux abords du Palais présidentiel et à proximité de l’aéroport international. En quelques heures, la ville se transforma en un véritable champ de bataille. Des unités rebelles, conduites par Saleh Ould Hanenna — un ex-commandant radié de l’armée — lancèrent une attaque d’envergure contre les institutions du pouvoir.

La situation devint rapidement chaotique. Un avion militaire, contrôlé par les insurgés selon plusieurs témoignages, effectua plusieurs survols menaçants au-dessus de la ville, semant la panique parmi la population et provoquant la riposte des forces loyalistes. Les combats, d’une violence inédite, durèrent deux jours, causant la mort de plus d’une dizaine de personnes et faisant de nombreux blessés parmi les militaires et les civils.

Un haut gradé tombé au combat

Parmi les pertes les plus marquantes, le décès du chef d’état-major de l’armée, le colonel Mohamed Lemine Ould N’Diayane, tué lors des affrontements, symbolisa la gravité de la crise. Ce drame marqua un tournant dans le conflit, en galvanisant les troupes restées fidèles au régime.

Le président Ould Taya, ancien militaire arrivé au pouvoir en 1984 par un coup d’État, dut faire appel à des renforts venus de plusieurs régions du pays : Bababé, Rosso, Atar… Les troupes loyalistes convergèrent vers Nouakchott pour encercler et neutraliser les soldats mutins.

Une insurrection matée, mais révélatrice d’un malaise profond

La tentative de putsch fut finalement écrasée, mais elle laissa entrevoir les fissures croissantes au sein de l’appareil militaire et les frustrations d’une frange de l’armée vis-à-vis de la longévité autoritaire du régime de Ould Taya. Celui-ci, malgré sa victoire militaire, ne put ignorer les signaux d’alerte : une défiance grandissante, aussi bien dans les rangs militaires que dans l’opinion publique.

L’insurrection du 8 juin 2003 n’était pas un acte isolé. Elle s’inscrivait dans une série de troubles et de mécontentements nourris par une gouvernance centralisée, un pouvoir jugé de plus en plus autocratique, et un contrôle sécuritaire renforcé. Saleh Ould Hanenna, après son échec, sera capturé puis condamné, mais finira par être libéré quelques années plus tard dans un contexte politique différent.

Un héritage encore sensible

Aujourd’hui encore, cette tentative de coup d’État continue de faire l’objet d’analyses et de débats. Pour certains, elle symbolise l’exaspération d’une partie de la société mauritanienne face à un régime figé. Pour d’autres, elle fut une aventure militaire désorganisée, vouée à l’échec, sans réel soutien populaire ni vision politique claire.

Vingt-deux ans plus tard, les souvenirs de ces journées sanglantes demeurent vifs dans la mémoire nationale. L’épisode du 8 juin 2003 illustre la fragilité des équilibres politiques dans une Mauritanie en quête de stabilité, de réformes et de réconciliation durable avec son histoire politique mouvementée.

La leçon d’un soulèvement avorté

La tentative de coup d’État de 2003 fut le symptôme d’un malaise structurel : un pouvoir central trop peu inclusif, une armée fragmentée, et une opposition muselée. Si elle a été réprimée avec fermeté, elle n’a pas mis fin aux tensions. Elle a, au contraire, contribué à accélérer la réflexion sur la nécessité de réformes institutionnelles. La chute d’Ould Taya deux ans plus tard, en août 2005, lors d’un autre coup d’État militaire — cette fois réussi — montre bien que les braises de la contestation couvaient encore. Ce passé, lourd de ruptures et de répressions, continue de peser sur les dynamiques politiques actuelles, où la stabilité reste encore un équilibre précaire.

Rapide info