Mauritanie : entre luttes identitaires et réformes sociales, un combat pour l’égalité et la dignité

Mauritanie : entre luttes identitaires et réformes sociales, un combat pour l’égalité et la dignité

Le débat autour de l’identité de la nation, qui a marqué les premières années de l’indépendance, reste un symbole de cette division. Lors de la création de la Mauritanie en 1960, deux visions opposées s’affrontaient sur le nom du futur État. D’un côté, les Négro-africains proposaient « République africaine de Mauritanie », et de l’autre, les Arabo-berbères optaient pour « République arabe de Mauritanie ». Cette querelle symbolisait déjà l’impasse dans laquelle le pays se retrouvait, une impasse qui allait se concrétiser après l’indépendance avec la domination de la politique par l’élite arabo-berbère et la marginalisation des autres communautés.

Les événements tragiques de 1989, 1990 et 1991

La réforme constitutionnelle de 1965, qui fit de la langue arabe la seule langue officielle et imposa le Parti du Peuple Mauritanien comme parti unique, fut un tournant crucial. Cette décision, perçue par les Négro-africains comme une tentative d’effacer leur culture et de les soumettre à une domination culturelle, fut suivie d’une répression violente des mouvements d’opposition. Le Mouvement des Élèves et Étudiants Noirs (MEEN), qui protesta en 1966 contre cette politique, fut écrasé dans le sang, illustrant ainsi la violence systématique à l’encontre des communautés non-arabes. Les années 1970 et 1980 furent marquées par une série de réformes discriminatoires, notamment une circulaire de 1979 qui accentuait la prééminence de la langue arabe au détriment des langues africaines, ce qui provoqua une nouvelle vague de mécontentement. Bien que des promesses aient été faites pour intégrer les langues africaines dans le système éducatif, elles restèrent lettre morte, alimentant un sentiment de frustration. Le point culminant de cette discrimination raciale et ethnique survint en 1989, lorsque des milliers de Mauritaniens noirs furent expulsés vers le Sénégal et le Mali dans une vague de déportations massives. En 1990 et 1991, des massacres, dont celui de 28 militaires noirs, témoignèrent de l’intensification de la violence et des tensions inter-ethniques. Les événements tragiques de cette époque, particulièrement à l’encontre des Négro-africains, ont laissé une empreinte profonde dans l’histoire contemporaine de la Mauritanie.

Les Héritiers d’un combat pour la Justice

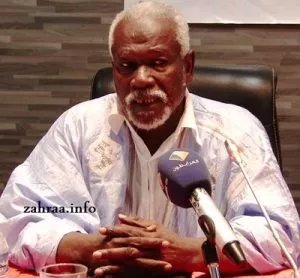

Le mouvement IRA (Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste), dirigé par Biram Dah Abeid, est l’un des acteurs majeurs de cette lutte. Cette organisation se bat non seulement pour l’abolition de l’esclavage moderne, mais aussi pour l’éradication des discriminations raciales et sociales qui continuent de marginaliser les Haratines. Il s’agit d’un combat pour l’égalité, qui dépasse les seules revendications politiques, et inclut des réformes profondes du système éducatif et des pratiques sociales.

Le mouvement El Hor, fondé en 1974, occupe une place historique importante dans cette lutte pour l’émancipation des Haratines et contre l’esclavage moderne. Son nom, signifiant « libre » ou « homme libre », traduit son engagement à libérer les Haratines de leur condition de servitude. Selon le Le Monde Diplomatique, elle est également connue sous le nom de « Mouvement de libération et d’émancipation des haratines ». El Hor est la plus ancienne organisation anti-esclavagiste en Mauritanie, et son action reste fondamentale dans la lutte pour la reconnaissance de la dignité humaine des Haratines.

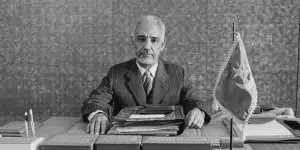

Des Précurseurs de la Lutte pour l’égalité

Si El Hor a marqué une étape importante dans la lutte contre l’esclavage et pour les droits des Haratines, plusieurs figures de proue ont contribué à faire émerger ce mouvement et à poser les bases de l’action abolitionniste. Parmi eux, Boubacar Ould Messaoud, fondateur de l’organisation SOS Esclaves a été l’un des pionniers dans la dénonciation de l’esclavage moderne en Mauritanie. Il a œuvré inlassablement pour sensibiliser l’opinion publique et l’État sur cette problématique, tout en apportant son soutien aux victimes. Sghaier Ould Mbareck, Sidi Ould Salem, Tijani Ould Boilil, et le défunt Mohamed Saied Ould Homody, tous précurseurs du combat contre l’esclavage, ont également été des acteurs essentiels de cette lutte pour la liberté et la dignité. Ils ont, chacun à leur manière, participé pour la liberté, pour dénoncer l’oppression institutionnalisée et mettre en lumière les injustices sociales dont étaient victimes les Haratines.

Ces hommes et femmes courageux ont su se lever face à l’injustice et ont œuvré pour que le combat pour l’abolition de l’esclavage et la reconnaissance des droits fondamentaux des Haratines soit inscrit dans les consciences et les luttes politiques du pays. Leur héritage est indélébile, et aujourd’hui, leurs actions continuent d’inspirer la génération actuelle de militants.

Une évolution timide, mais prometteuse

Une évolution timide, mais prometteuse

Aujourd’hui, la situation en Mauritanie semble, bien que difficile, en pleine mutation. Des partis politiques et des mouvements de plus en plus nombreux réclament une révision fondamentale de l’ordre politique et social en place. Parmi ces groupes, des organisations telles que le FLAM (Forces de Libération Africaines de Mauritanie), le PLEJ (Parti pour l’Égalité et la Justice), et l’IMEJ (Initiative Mauritanienne pour l’Égalité et la Justice), dénoncent sans relâche l’injustice sociale et l’hégémonie culturelle des élites arabo-berbères.

Les Négro-africains, historiquement exclus de la scène politique, se battent pour la reconnaissance officielle de leurs langues et cultures, ainsi qu’une représentation équitable dans les institutions de l’État. Leurs revendications sont simples, mais puissantes : l’égalité dans la dignité et dans les droits. Dans un contexte où l’esclavage a été aboli en théorie, mais demeure une réalité persistante dans de nombreuses régions rurales, l’unité entre les Négro-africains et les Haratines pourrait constituer la clé d’une avancée significative vers un pays plus égalitaire.

Vers une nouvelle dynamique politique

Aujourd’hui, un renouvellement générationnel semble marquer la scène politique mauritanienne. Les leaders progressistes, issus des communautés opprimées, ont pris la relève de figures historiques telles que Samba Thiam, Feu Kane Hamidou Baba, Balas, Ibrahima Sarr et Messaoud Ould Boulkheir. Des voix nouvelles comme celles de Biram Dah Abeid (IRA) émergent, portées par une volonté de construire une Mauritanie plus inclusive, respectueuse des droits de tous ses citoyens, quelle que soit leur origine ethnique ou leur passé. Ce renouvellement, couplé à une alliance stratégique entre les forces progressistes des Négro-africains et des Haratines, donne de l’espoir aux générations futures d’un avenir sans oppression.

Les défis restent nombreux, mais les luttes actuelles sont le fruit de décennies de résistance. La Mauritanie est à un tournant, et les avancées vers une société plus juste, équitable et respectueuse des droits humains, bien qu’encore fragiles, semblent possibles, portées par la détermination de ses citoyens les plus opprimés. Le chemin vers l’égalité sera semé d’embûches, mais le combat pour la dignité et la justice, mené par les voix du peuple mauritanien, ne cessera de résonner.

La Rédaction

Une évolution timide, mais prometteuse

Une évolution timide, mais prometteuse