L’élite haratine : de la lutte politique à l’intégration dans le système

La question haratine demeure l’un des grands non-dits de la scène politique mauritanienne. Historiquement, elle s’est construite comme une lutte d’émancipation politique, visant à arracher la reconnaissance d’une communauté longtemps niée, marginalisée et réduite au silence. Mais, au fil des décennies, une partie de l’élite haratine a progressivement abandonné cette dimension politique pour se replier sur le social, dépolitisant ainsi une cause qui reste pourtant fondamentalement politique.

Une cause dévoyée

Au lieu de porter haut les aspirations de la communauté haratine — égalité citoyenne, reconnaissance politique, justice sociale — certains leaders se sont contentés de discours d’assimilation. Leur trajectoire personnelle a pris le pas sur l’intérêt collectif. Ainsi, la lutte politique, qui devait transformer les structures de l’État, s’est réduite à une quête de postes et de privilèges.

La non-reconnaissance politique des Haratines

La question haratine n’est pas une simple revendication sociale. Elle est au cœur de la construction nationale. Les Haratines ne sont toujours pas reconnus comme communauté à part entière dans la configuration politique officielle : pas de représentation institutionnelle spécifique, pas de reconnaissance culturelle ni historique. L’invisibilisation est entretenue par un système qui nomme quelques figures symboliques pour masquer l’exclusion de la majorité.

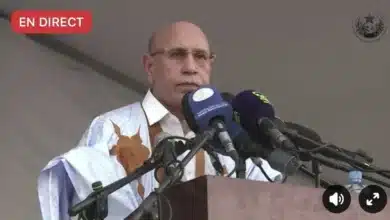

L’exemple de Mohamed Ould Bilal

L’ancien Premier ministre Mohamed Ould Bilal illustre cette dynamique : il s’efforce de se distancier de l’image populaire de sa communauté. Il ne parle jamais des vendeuses de couscous, des femmes de ménage, des travailleurs précaires qui représentent pourtant la base sociale des Haratines. À travers son silence, il s’inscrit dans une logique de respectabilité qui coupe le lien avec la masse et le vécu réel de sa communauté.

La tentation de l’assimilation

Le cas le plus révélateur est celui du Hartani fraîchement nommé à un poste de responsabilité. Son premier geste est souvent de déménager à Tevragh Zeina, quartier symbolique des élites beïdanes, “the place to be”. Il sait pertinemment qu’il a été choisi, non pas pour ses compétences, mais pour “colorer” le système, donner l’illusion d’ouverture, combler les limites d’un régime fondamentalement fermé et exclusif.

Cette assimilation volontaire montre que l’élite haratine, au lieu de transformer le système de l’intérieur, s’y fond pour mieux s’en protéger, au prix de l’abandon de ses propres racines et de sa base sociale.

Une question politique centrale

La “question haratine” n’est pas une question périphérique ou secondaire : c’est une question politique majeure, qui touche à la reconnaissance, à l’égalité et à la justice dans la construction de la nation mauritanienne. Tant que les Haratines ne seront pas reconnus comme une communauté ayant un rôle politique et institutionnel, tant que leur histoire sera niée, aucune réconciliation ni unité nationale ne sera possible…..Wetov

Sy Mamadou