Le Mythe de Sisyphe et le Dialogue Politique : une quête Inachevée

Le Mythe de Sisyphe et le Dialogue Politique : une quête Inachevée

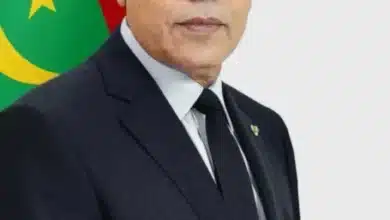

Le débat en Mauritanie tourne autour du dialogue politique annoncé par le président Mohamed Ould Ghazouani. Ce processus, bien qu’ambitieux sur le papier, semble sombrer dans une récurrence qui rappelle le mythe de Sisyphe, condamné à pousser une pierre sans fin, sans jamais voir son effort couronné de succès. Un dialogue qui, sous couvert d’uniformité et de compromis, risque d’être une nouvelle répétition d’un scénario déjà connu dans l’histoire politique du pays.

Le président Ghazouani, après avoir mené des discussions préliminaires avec les principaux acteurs politiques, a désigné un coordinateur pour ce dialogue : Moussa Fall. Homme d’expérience, même si parfois critiqué, Fall connaît bien les arcanes du système mauritanien. Ce dialogue s’inscrit dans un contexte marqué par une division profonde de la scène politique. D’un côté, le camp du pouvoir, soutenu par des partis satellites et une frange de l’opposition historique, plaide pour un dialogue dans le format traditionnel, c’est-à-dire contrôlé par les autorités, où les débats, bien que nombreux, sont destinés à se conclure par des solutions acceptées par le pouvoir. De l’autre, se trouve la coalition antisystème menée par Birame Dah Abeid, un leader politique charismatique, à la tête de l’ONG antiesclavagiste IRA et ancien prétendant à la présidence.

Plusieurs cycles de dialogues politique

L’idée de ce dialogue n’est pourtant pas nouvelle. Depuis l’indépendance du pays en 1960, la Mauritanie a connu plusieurs cycles de dialogues politiques qui, malgré des promesses de réformes et d’ouverture, se sont souvent soldés par des résultats peu convaincants, voire inexistant. Le plus souvent, ces dialogues étaient des opérations de communication visant à apaiser les tensions sans jamais rompre avec le statu quo. Ainsi, plusieurs partis de l’opposition, dont Sid’Ahmed Ould Mohamed, président du parti INSAF, jugent ce dialogue comme une occasion de renforcer la concertation politique, tout en saluant l’intention du pouvoir de rendre le processus inclusif.

Pourtant, l’histoire semble se répéter : les dialogues politiques en Mauritanie finissent presque toujours par favoriser les détenteurs du pouvoir. À l’image des dialogues de la période de Moktar Ould Daddah, ou de ceux menés sous le régime de Maouiya Ould Taya, l’impression d’un « dialogue de façade » prédomine. Un dialogue dans lequel l’apparence de concertation masque en réalité un contrôle total des décisions par le pouvoir central. Ces dialogues ont, certes, permis d’aborder des questions sensibles, mais ils n’ont jamais permis de répondre véritablement aux attentes de la société, ni d’ouvrir des voies concrètes vers une véritable démocratisation.

Le parallèle avec le mythe de Sisyphe est frappant.

À chaque cycle de dialogue, les mêmes espoirs sont ravivés, mais l’issue reste invariablement la même : un retour au point de départ, avec des compromis qui ne parviennent pas à résoudre les problématiques structurelles de la Mauritanie. Dans ce contexte, la question se pose : pourquoi persister dans cette quête d’un dialogue politique qui semble voué à l’échec dès le départ ?

Le cas de Birame Dah Abeid, leader du mouvement IRA, souligne cette impasse. Si l’opposition modérée semble prête à participer au dialogue, ceux qui, comme Dah Abeid, revendiquent une remise en cause radicale de l’ordre établi, sont moins enclins à se laisser piéger par un système dont ils dénoncent les dérives. Pour eux, ce n’est pas tant le dialogue en soi qui pose problème, mais plutôt sa nature même, qui ne permet pas une remise en cause en profondeur des structures de pouvoir en place.

L’impasse et l’espoir d’une issue

Alors, existe-t-il une véritable issue à cette situation ? Peut-être que la clé réside dans la capacité du pays à dépasser ce format traditionnel de dialogue. Une issue pourrait se trouver dans un véritable engagement à redéfinir le système politique de manière inclusive, avec une ouverture qui ne soit pas simplement cosmétique, mais qui repose sur des réformes réelles et substantielles. Cela nécessiterait un changement de mentalité, tant du côté des gouvernants que des opposants. Il s’agirait de passer d’un dialogue sous contrôle, où les résultats sont prévisibles, à une véritable négociation, où les désaccords peuvent être pleinement exprimés et où des solutions concrètes peuvent émerger.

À l’heure actuelle, le dialogue politique envisagé pourrait-il enfin permettre de rompre avec la logique des discours vains et des accords sans lendemain ? Ou bien sera-t-il, comme ses prédécesseurs, un autre exemple de l’incapacité du pays à rompre avec son passé politique ?

Un dialogue pour quel avenir ?

Le défi qui se présente est de taille. Si ce dialogue échoue, la Mauritanie peut bien se retrouver dans un cercle vicieux, où le mythe de Sisyphe se perpétue, avec des espoirs de changement continuellement écrasés sous le poids des épreuves. Cependant, si ce dialogue parvient à surmonter ses failles structurelles et à ouvrir un véritable espace de discussion et de réformes, il peut alors constituer un tournant historique. Une chose est certaine : le dialogue politique en Mauritanie n’a pas le droit d’échouer.

Il reste à voir si la pierre, poussée depuis si longtemps, trouvera un jour son sommet.

Ahmed Ould Bettar