L’histoire ne peut être instrumentalisée pour légitimer l’injustice.

Histoire

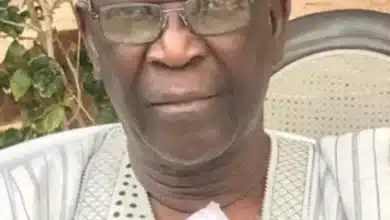

Par Cheikh Sidati Hamady

Expert senior en droits des CDWD (Communautés discriminées sur la base du travail et de l’ascendance)

Chercheur, spécialiste des discriminations structurelles, analyste, essayiste.

12 Nov 2025

La lecture du texte du doyen Mohamed Ould Saleck, président du Conseil national de l’UFP, relève moins d’une réflexion scientifique que d’une plaidoirie partisane, dictée par la fidélité politique plus que par l’exigence intellectuelle. Sous couvert d’analyse, l’auteur s’emploie à défendre un héritage idéologique plutôt qu’à interroger les fondements structurels de l’injustice. En se posant en avocat de son parti et de son président Mohamed Ould Maouloud, il tente de déplacer la question haratine du terrain historique et social de la reconnaissance vers un affrontement politique anachronique, hérité des querelles doctrinales du siècle dernier.Cette volonté de ramener le débat à la « préservation de l’unité nationale, arabo-berbère » relève d’un déni épistémique. Elle esquive le cœur du problème : la reconnaissance pleine, historique et juridique des Haratines comme groupe socialement opprimé, économiquement marginalisé et culturellement dépossédé. Cette posture s’inscrit dans une tradition de récupération paternaliste où des élites, issues des structures dominantes généralement, prétendent « encadrer » les luttes des dominés pour mieux en neutraliser la portée libératrice.

1. La lutte des Haratines : entre autonomie populaire et captation idéologique

L’auteur évoque, comme preuve d’engagement progressiste, le rôle des Kadihines et du MND dans les luttes paysannes des années 1980, notamment celles de Barguethany et de l’Aftout. Or, l’historiographie sociale démontre que ces soulèvements furent avant tout des révoltes endogènes, initiées par des paysans haratines et tributaires confrontés à des systèmes féodaux de domination et de dépossession foncière.Ces luttes, loin d’être encadrées par un appareil partisan, traduisent une prise de conscience collective et autonome, dans la droite ligne de la dynamique universelle selon laquelle « la liberté n’est jamais donnée, elle se conquiert » (Césaire, Discours sur le colonialisme, 1950). En se soulevant contre la sujétion et le mépris social, les Haratines affirment une subjectivité politique propre, cherchant à briser le silence et à reconquérir la dignité confisquée par des siècles d’asservissement et de hiérarchie raciale.Réduire ces luttes à un simple épisode du militantisme de l’UFP revient ainsi à nier la dimension auto-émancipatrice du mouvement haratine et à perpétuer une lecture paternaliste qui ferait de l’opprimé un simple produit ou élève du maître éclairé.

2. L’argument d’appartenance à la “communauté arabo-berbère” : une fiction d’unité pour masquer la hiérarchie

Mohamed Ould Saleck affirme que « les Haratines font partie de la communauté maure-arabe et ne constituent pas une ethnie distincte ». Cet énoncé, souvent répété dans le discours officialisé, relève d’une reconstruction politique de l’identité, non d’une analyse anthropologique ou historique.Les travaux de Catherine Taine-Cheikh (Études de linguistique ouest-saharienne, vol.1, 2016), Ann McDougall (« Hidden in Plain Sight: Haratine in Nouakchott ‘Niche-Settlements’ », International Journal of African Historical Studies, 2015) et Youssouf Diallo (Les Fulbe du Boobola, genèse et évolution de l’État, thèse, 1997) démontrent que les Haratines constituent un groupe social distinct, structuré par une expérience historique de servitude héréditaire, de ségrégation matrimoniale et d’exclusion symbolique persistante. Cette intégration forcée à la communauté arabo-berbère n’a jamais signifié égalité, mais a plutôt été un processus d’acculturation imposée et de contrôle social.Nelson Mandela l’a exprimé ainsi : être libre demande non seulement de se débarrasser de ses chaînes, mais aussi de « vivre d’une manière qui respecte et renforce la liberté des autres » (Mandela, Long Walk to Freedom, 1994). La reconnaissance formelle d’une appartenance commune ne peut occulter la réalité d’une domination racialisée ; les Haratines ont ainsi été assimilés sans être reconnus, intégrés sans être libérés, et citoyens sans égalité réelle.

3. Le glissement de la question raciale à la lutte de classes : une erreur d’analyse

En ramenant la condition haratine à une simple question de lutte des classes, Saleck commet l’erreur de réduire un système d’exploitation racialisé à un simple rapport économique.L’esclavage arabo-berbère en Mauritanie, dans son écrasante manifestation, n’est pas une forme de prolétarisation mais une organisation raciale de la société, ancrée dans la filiation, la couleur et le statut héréditaire. Cette structure d’exclusion, codifiée socialement et parfois sacralisée religieusement, est qualifiée de crime de système par la loi n°2015-031 du 10 septembre 2015.Hannah Arendt rappelle que « oublier les crimes du passé, c’est préparer leur répétition » (Arendt, The Origins of Totalitarianism, 1951). Par conséquent, refuser de nommer les héritiers actuels de ces structures esclavagistes au nom d’une unité nationale illusoire, revient à protéger l’impunité historique et à fragiliser la justice transitionnelle.

4. Le réveil haratine et la peur du discours autonome

Qualifier le mouvement intellectuel et politique haratine de « fascisation du débat » inverse la réalité puisque le monopole idéologique demeure entre les mains de ceux qui, depuis des décennies, prétendent parler en lieu et place des groupes qu’ils dominent historiquement.

Aujourd’hui se joue la rupture du pacte de silence, les intellectuels haratines revendiquent une parole autonome, la production de savoirs endogènes et la reformulation de leur histoire à partir de leur propre expérience. Martin Luther King Jr. affirmait que « l’injustice quelque part est une menace pour la justice partout » (King, Letter from Birmingham Jail, 1963). L’émergence de cette pensée indépendante ne menace pas l’unité nationale, mais la fonde sur des bases justes et inclusives, permettant à chaque groupe d’exister sans tutelle ni effacement.Ce regain de parole haratine est une affirmation d’une mémoire longtemps étouffée, une réappropriation qui effraie les anciens détenteurs du pouvoir symbolique.La question haratine rejoint désormais une dimension anthropologique, symbolique et existentielle, dépassant la simple revendication de droits pour s’inscrire dans une quête de réhumanisation après des siècles de déni, de dépendance et d’effacement.

5. De la liberté juridique à la liberté vécue : repenser l’émancipation

L’émancipation haratine ne peut se réduire à l’abolition juridique de l’esclavage ; elle exige la restitution de la dignité, la reconnaissance pleine, la réhabilitation historique et la participation politique effective.L’oppression haratine s’inscrit aussi dans un système symbolique où domination et soumission sont incorporées dans les gestes, rites, langage et représentations du sacré.L’ordre social mauritanien a longtemps assigné aux anciens esclaves une infériorité rituelle et morale, perçue comme naturelle et légitimée par la tradition religieuse, provoquant effacement des lignages, confiscation de la mémoire africaine, interdiction du mariage avec les « nobles », et relégation spatiale dans des quartiers périphériques (Debay). Le monopole de la parole religieuse réservé aux Zwaya et l’exclusion des Haratines du savoir scripturaire et juridique ont perpétué leur dépendance spirituelle et sociale.L’oppression fut totale, touchant tous les aspects de la personne, produisant une intériorisation durable de la subordination que seule une reconstruction de l’imaginaire collectif peut renverser. Frederick Douglass soulignait que « la liberté n’a de sens que lorsqu’elle est exercée et défendue par ceux qui en ont été privés » (Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass, 1845).

Ainsi, reconnaître les Haratines implique d’admettre leurs particularités forgées par leur trajectoire historique, condition sine qua non d’une égalité réelle ; l’histoire doit être un espace de réparation et de reconstitution de la dignité humaine, non de sanctification de la hiérarchie.

Conclusion

Le texte de Mohamed Ould Saleck n’est pas une réflexion sur la libération mais la défense d’un système intellectuel ancien face à une pensée haratine décolonisée. La Mauritanie ne se reconstruira ni sur la nostalgie d’un marxisme désuet ni sur une arabité mythifiée, mais sur la vérité historique, la justice sociale et la reconnaissance des mémoires blessées.L’heure est au recueil des voix plutôt qu’à la négation. La reconnaissance institutionnelle et l’émancipation des Haratines constitue le cœur du projet démocratique et humain mauritanien.