Lutte contre les discriminations en Mauritanie : entre réformes institutionnelles, mémoire historique et justice sociale

Un entretien d’expert sur les limites des politiques publiques mauritaniennes face aux discriminations liées à l’ascendance et au travail.

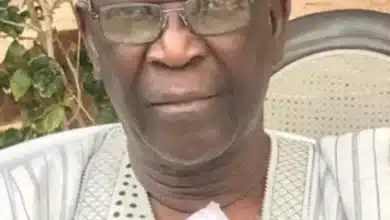

Cheikh Sidati Hamadi est chercheur associé, analyste et expert senior en droits des Communautés Discriminées sur la base du Travail et de l’Ascendance (Gfod).). Defenseur des droits humains, polyglote ( Français , Arabe, Anglais , Espagnol ), il nous analyse ici les dynamiques sociales et juridiques à travers des sources locales et internationales.

« Je remercie sincèrement Monsieur Ahmed Ould Bettar et la direction de Rapide Info pour l’intérêt porté à mes travaux en tant qu’expert senior sur les droits des Communautés Discriminées sur la base du Travail et de l’Ascendance (CDWD ) « . Cet entretien s’inscrit dans une démarche salutaire visant à éclairer les enjeux de reconnaissance, de justice et d’égalité réelle en Mauritanie et dans la region , à la lumière des réformes nationales et des travaux d’organisations de défense des droits humains.

1. Comment évaluez-vous l’efficacité des politiques publiques mauritaniennes dans la lutte contre les discriminations fondées sur l’ascendance et le travail, et quels obstacles persistent dans leur mise en œuvre ?

L’efficacité des politiques publiques mauritaniennes dans ce domaine reste très limitée, malgré l’adoption de textes législatifs importants et la création d’institutions spécialisées. La Loi n°2015-031 criminalisant l’esclavage et les pratiques analogues, le Décret n°2016-070 portant création de tribunaux spécialisés, ainsi que la Cour pénale spécialisée instaurée en 2024 par la Loi n°039_2024 (Cridem, 20 mai 2025) constituent des avancées institutionnelles notables. Ces dispositifs ont été salués par plusieurs partenaires internationaux, notamment les États-Unis, la France et l’Espagne, comme des mesures importantes de lutte contre l’esclavage et les pratiques discriminatoires.

Cependant, leur mise en œuvre reste largement insuffisante. Les données collectées par SOS Esclaves et IRA-Mauritanie montrent que la majorité des dossiers relatifs à l’esclavage sont classés sans suite et que moins de cinq condamnations effectives ont été prononcées entre 2016 et 2023. Cette situation met en évidence plusieurs obstacles persistants :

1. Absence de mécanismes indépendants de suivi et de contrôle : Les institutions chargées de la lutte contre l’esclavage manquent de moyens d’évaluation et de suivi des dossiers, favorisant ainsi l’impunité.

2. Pressions sociales et tribales : Les structures tribales et les réseaux locaux influencent souvent les décisions judiciaires, limitant l’application effective des lois.

3. Interprétations religieuses restrictives : Certaines lectures conservatrices des textes religieux sont utilisées pour justifier ou minimiser les pratiques analogues à l’esclavage.

4. Difficulté d’accès à la justice pour les victimes : Les femmes et les enfants issus des CDWD restent particulièrement vulnérables, souvent marginalisés et exposés à des représailles lorsqu’ils cherchent réparation (OHCHR, Rapport 2024).

5. Focus institutionnel sur la coopération migratoire : Certaines communications publiques mettent l’accent sur le suivi de la migration irrégulière, mais pas sur la réparation ou la protection des victimes d’esclavage.

Selon le Global Slavery Index 2023 (Walk Free Foundation), environ 149 000 personnes en Mauritanie vivent encore dans des conditions assimilables à l’esclavage. Ce chiffre illustre l’écart persistant entre la législation et la réalité sociale, soulignant la nécessité de renforcer à la fois la mise en œuvre judiciaire et les mesures de protection sociale des victimes.

Malgré des avancées législatives et institutionnelles importantes, la lutte contre les discriminations fondées sur l’ascendance et le travail reste largement insuffisante, freinée par des obstacles structurels, sociaux et culturels. Une approche intégrée combinant réformes judiciaires, renforcement des mécanismes de suivi, protection sociale des victimes et sensibilisation communautaire est indispensable.

2. Selon vous, la construction d’une citoyenneté véritablement égalitaire en Mauritanie passe-t-elle par des réformes institutionnelles profondes, par un travail de sensibilisation sociale, ou par une combinaison des deux ?

La construction d’une citoyenneté égalitaire en Mauritanie nécessite une combinaison des deux approches. Les réformes institutionnelles sont essentielles pour garantir l’égalité devant la loi, l’accès à la justice et aux services publics, ainsi que la représentativité des CDWD dans la fonction publique. La Cour pénale spécialisée de 2024 constitue un exemple de réforme ambitieuse, mais elle ne pourra pleinement jouer son rôle que si l’indépendance des juges est assurée, si un mécanisme de suivi transparent est mis en place et si un accompagnement juridique gratuit est offert aux victimes (Cridem, 20 mai 2025).

Parallèlement, un travail de sensibilisation sociale est indispensable. Les inégalités d’origine sociale sont profondément enracinées et perpétuées par des représentations collectives, des normes culturelles et religieuses. Une transformation des mentalités, à travers l’éducation, l’information et des programmes d’inclusion civique, est donc nécessaire pour prévenir la reproduction des inégalités. Le Rapport sur le développement humain 2023 du PNUD (PNUD) rappelle que sans cette dimension sociale, les réformes institutionnelles ne suffisent pas à construire une citoyenneté durable.

3. Dans quelle mesure la situation des communautés discriminées en Mauritanie reflète-t-elle des dynamiques régionales similaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest ?

Les discriminations liées à l’ascendance et au travail observées en Mauritanie s’inscrivent dans une dynamique régionale. Dans plusieurs pays du Sahel d’Afrique de l’Ouest, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et du Maghreb, certaines castes héréditaires et descendants d’anciens esclaves subissent encore des exclusions sociales et économiques. Le Rapport conjoint de l’Union Africaine et du HCR 2022 (UA-HCR) met en évidence des phénomènes comparables, montrant que ces discriminations dépassent le cadre national et constituent un enjeu structurel régional.

La Mauritanie se distingue toutefois par la profondeur historique et la continuité du système statutaire. Selon le Global Slavery Index 2023 (Walk Free Foundation), environ 90 000 personnes vivent dans des conditions assimilables à l’esclavage ou à la dépendance héréditaire, révélant un phénomène endémique persistant. Ces données illustrent la nécessité d’une approche régionale coordonnée, incluant la CEDEAO et l’Union Africaine, pour renforcer la protection des CDWD et mettre en œuvre des politiques comparatives de lutte contre les discriminations structurelles.

4. En tant que chercheur et essayiste, pensez-vous que la reconnaissance de la mémoire historique des discriminations soit un préalable nécessaire à toute réconciliation sociale durable dans la région ?

La reconnaissance de la mémoire historique des discriminations est un préalable incontournable à une réconciliation sociale durable. Sans cette reconnaissance, les injustices du passé restent niées et les tensions sociales se reproduisent. En Mauritanie, la mémoire des pratiques esclavagistes et des discriminations héréditaires est encore largement marginalisée et minimisée.

Des expériences comparables, telles que l’Instance Équité et Réconciliation au Maroc, montrent que la mémoire institutionnalisée constitue un levier de transformation sociale et politique. La mise en place d’une Commission Vérité, Mémoire et Justice sociale, associant victimes, associations et chercheurs, permettrait de documenter les violations, de proposer des réparations et de rétablir la dignité des CDWD (OHCHR).

Le philosophe Achille Mbembe souligne dans Politiques de l’inimitié (2016) que « la réconciliation ne peut émerger du déni » et que la mémoire est un outil pour construire des relations sociales égalitaires et durables. Dans le contexte mauritanien, cette reconnaissance historique est donc un pré-requis moral et politique pour consolider la citoyenneté et la justice sociale, tout en ouvrant la voie à des initiatives concrètes de réparation, de prévention des discriminations et d’inclusion pleine et entière des communautés marginalisées.

L’on peut conclure que lutte contre les discriminations fondées sur l’ascendance et le travail en Mauritanie, malgré des avancées institutionnelles et législatives, reste freinée par des obstacles structurels, sociaux et culturels profondément enracinés. Les lois , l’arsenal juridique et les tribunaux spécialisés, bien que salués sur le plan international, ne suffisent pas à transformer la réalité quotidienne des CDWD. La construction d’une citoyenneté véritablement égalitaire exige une combinaison de réformes institutionnelles ambitieuses, d’un renforcement des mécanismes de suivi, d’une inclusion des CDWD dans la mise en oeuvre des politiques publiques, d’une protection des victimes, et d’un travail de sensibilisation sociale visant à déconstruire les représentations collectives et les normes discriminatoires.

Comme le souligne Eduardo Bonilla-Silva : « Les inégalités raciales et sociales ne disparaissent jamais d’elles-mêmes ; elles se transforment et se reproduisent tant que les structures qui les produisent ne sont pas remises en cause » (Bonilla-Silva, 2014). Cette observation rappelle que la justice sociale ne peut émerger sans remise en cause des structures et mentalités qui perpétuent les discriminations.

Dans ce contexte, le rôle des médias et des plateformes de dialogue critique est central. Ils permettent de donner voix aux analyses expertes, de rendre visibles les expériences des communautés marginalisées, de nourrir le débat public et d’éclairer les politiques de lutte contre les discriminations tout en stimulant la réflexion citoyenne.

C’est dans cette perspective que je souhaite exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Ahmed Ould Bettar et à toute l’équipe de Rapide Info. Leur initiative éditoriale, leur rigueur et leur engagement à documenter et analyser ces enjeux cruciaux favorisent non seulement la visibilité des défis persistants, mais contribuent également à la promotion de la justice, de l’égalité et de l’inclusion des communautés discriminées sur la base du travail et de l’ascendance, en Mauritanie et dans la région.

En somme, seule une approche intégrée combinant réformes institutionnelles, protection sociale, transformation des mentalités et reconnaissance de la mémoire historique peut permettre de construire une société véritablement inclusive et égalitaire.

#Mauritanie #DroitsHumains #Discriminations #JusticeSociale #Égalité #Citoyenneté #Réformes #MémoireHistorique #RapideInfo

Propos recueilliis par Ahmed Ould Bettar

Rapide info