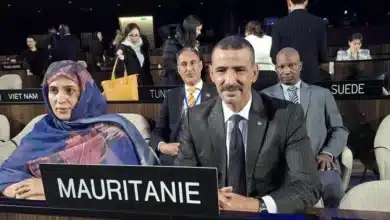

AbdoulAziz Dème, voix engagée pour une Mauritanie plus inclusive et transparente

Entretien avec AbdoulAziz Dème, journaliste et acteur de la société civile

AbdoulAziz Dème, voix engagée pour une Mauritanie plus inclusive et transparente

Entretien avec AbdoulAziz Dème, journaliste et acteur de la société civile

Par Ahmed OULD BETTAR

Figure respectée du paysage médiatique mauritanien, AbdoulAziz Dème incarne une génération de journalistes engagés au service de la transparence, du dialogue et de la cohésion sociale. Vice-Président chargé de la communication du Parti de la Renaissance pour le Vivre-Ensemble depuis février 2025, il est également Président de la Plateforme des Journalistes Mauritaniens, collaborateur du site Rapide Info Mauritanie, et animateur de plusieurs groupes de débat citoyen en ligne. Dans cet entretien, il partage sa lecture des stratégies de communication du gouvernement, du rôle des médias et des défis que la Mauritanie doit relever pour renforcer la confiance citoyenne.

Quels sont, selon vous, les principaux leviers utilisés par le gouvernement mauritanien pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la stabilité dans le pays ?

Le gouvernement mauritanien a misé sur une série d’approches articulées autour de la participation citoyenne, de la modernisation institutionnelle et de la transformation numérique. L’organisation de forums régionaux, par exemple, permet aux populations locales d’exprimer leurs attentes, qui sont ensuite intégrées dans les politiques publiques. Cette démarche est renforcée par les missions ministérielles dans les wilayas, créant une proximité directe entre administration et citoyens.

En parallèle, des cellules de communication proactive ont été mises en place dans les ministères. Leur rôle est d’assurer une meilleure circulation de l’information, dans un esprit de transparence. Le numérique joue aussi un rôle crucial, notamment avec le projet Digital-Y, qui vise à moderniser les services publics, renforcer l’inclusion numérique et améliorer la gouvernance.

Enfin, les partenariats avec les médias sont encouragés pour faire connaître les actions du gouvernement et recueillir les retours des populations. Ces efforts sont accompagnés de mécanismes de suivi et d’évaluation pour garantir l’efficacité des actions entreprises.

Comment les médias – locaux et internationaux – couvrent-ils les enjeux sociopolitiques en Mauritanie, et quel est l’impact de cette couverture sur l’image du pays ?

La situation des médias en Mauritanie est contrastée. Sur le plan local, on observe une évolution notable. La dépénalisation des délits de presse et la progression dans le classement RSF (33e mondial, 1er pays arabe en 2024) témoignent d’un climat plus favorable à la liberté d’expression. Les médias privés jouent un rôle important dans la diversité des opinions, même s’ils doivent composer avec des défis économiques et des pressions parfois subtiles.

Cela dit, certains sujets restent sensibles : les questions ethniques, les forces armées, la corruption ou encore l’esclavage. De plus, une majorité des organes de presse sont dominés par les Maures, ce qui influence la représentation de certaines réalités.

Côté international, la couverture est souvent perçue comme biaisée. Des médias comme RFI ou France 24 sont accusés de dramatiser certains faits, notamment sur les expulsions de migrants, sans toujours contextualiser les efforts faits localement. Cette tendance peut nuire à l’image de la Mauritanie à l’international. Toutefois, les progrès réalisés dans la liberté de la presse sont aussi salués et renforcent notre position comme pays pionnier dans la région.

Quels sont, à votre avis, les défis majeurs que la Mauritanie doit relever en matière de communication pour renforcer la transparence et l’engagement citoyen ?

Il y en a plusieurs. D’abord, l’infrastructure numérique reste inégalement répartie. Dans certaines zones rurales, on est encore en 2G, voire dans des « zones blanches ». Cela limite gravement l’accès à l’information et aux services publics en ligne.

Ensuite, il y a une faible adoption du numérique dans l’administration et parmi les citoyens, en raison d’un manque de formation et parfois d’une résistance au changement. La digitalisation ne peut réussir que si elle est accompagnée d’un effort massif de formation et de sensibilisation.

Le troisième défi est l’accès à l’information officielle. Beaucoup de données publiques restent difficilement accessibles ou compréhensibles, ce qui alimente la méfiance envers les institutions. Il est urgent de démocratiser l’information publique, de la rendre claire, compréhensible, et surtout disponible.

Enfin, le secteur des télécommunications est freiné par des contraintes économiques et réglementaires. Les récentes sanctions infligées à certains opérateurs montrent la nécessité d’un dialogue plus constructif entre autorités, entreprises et usagers pour garantir la qualité du service.

Un mot de conclusion ?

La communication n’est pas une affaire de façade, mais de confiance. Elle est au cœur de la démocratie, du vivre-ensemble et de la paix sociale. La Mauritanie dispose aujourd’hui d’opportunités réelles pour transformer cette communication en un levier puissant de développement. Mais cela suppose une volonté politique ferme, une implication de tous les acteurs – administration, médias, société civile – et une écoute sincère des citoyens.