Modernisation des prisons en Mauritanie : la CNDH salue les avancées en sécurité et surveillance électronique

La CNDH souligne les progrès des prisons mauritaniennes, notamment en sécurité et surveillance électronique, après des visites d’évaluation à Nouakchott.

Prisons mauritaniennes : une modernisation en marche, entre sécurité renforcée et exigence de dignité

Nouakchott – Reportage

Dans une salle de réunion, l’atmosphère est studieuse. Autour de la grande table en bois verni, responsables sécuritaires, cadres de l’administration pénitentiaire, représentants de la société civile et membres de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH) échangent d’un ton grave, mais serein. Tous sont réunis pour dresser un état des lieux inédit de la situation carcérale en Mauritanie.

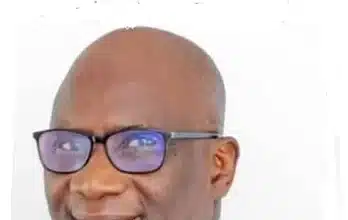

Au centre de ces échanges, le président de la CNDH, El Bekaye Ould Abdelmalick, qui revient d’une série de visites de terrain menées dans plusieurs établissements pénitentiaires de la capitale, ainsi que dans des centres de rétention de migrants en situation irrégulière. Un déplacement qualifié de « prise de contact et d’information » mais qui marque surtout une étape importante dans la politique d’observation directe engagée par la Commission.

Un virage technologique assumé

Face aux responsables présents, Ould Abdelmalick salue « l’évolution positive » enregistrée dans le système carcéral, particulièrement en matière de sécurité et de surveillance électronique.

Selon lui, ces progrès témoignent d’un changement profond dans la gestion des détenus, longtemps marquée par une surveillance strictement humaine, souvent insuffisante et source de tensions.

« La sécurisation des détenus doit s’appuyer davantage sur les outils électroniques que sur la surveillance physique. C’est cela qui garantit aujourd’hui une meilleure protection de leurs droits », affirme-t-il, insistant sur le lien direct entre modernisation technique et respect des droits fondamentaux.

Les nouvelles technologies, désormais déployées dans plusieurs établissements – caméras, dispositifs de contrôle d’accès, suivi numérique – permettent, selon la CNDH, une supervision plus fiable et moins intrusive, réduisant les risques d’abus ou d’erreurs humaines.

Un suivi régulier sur tout le territoire

La visite de Nouakchott n’est pas un acte isolé. Elle fait suite à une mission similaire menée récemment dans la région du Hodh Chargui, au cours de laquelle la CNDH a rencontré organisations de la société civile, autorités administratives et familles de détenus.

Ces déplacements s’inscrivent dans une stratégie assumée : aller sur le terrain pour évaluer directement la situation des droits humains, sans filtre, sans intermédiaire, au plus près de la réalité quotidienne des prisonniers.

« Comprendre la situation des détenus nécessite une présence physique, une écoute directe et un dialogue ouvert. C’est la seule méthode pour mesurer objectivement les progrès et identifier les points de vigilance », explique Ould Abdelmalick.

Des défis persistants

Si les évolutions techniques sont réelles, les responsables réunis autour de la table savent que de nombreux défis demeurent : surpopulation carcérale dans certaines zones, prise en charge sanitaire variable, manque de formation du personnel ou encore conditions spécifiques liées aux migrants en situation irrégulière.

La CNDH insiste toutefois sur une dynamique nouvelle, portée par une volonté politique croissante d’améliorer la dignité des détenus et de renforcer l’État de droit dans l’ensemble des établissements pénitentiaires.

Un message clair : sécurité et droits humains avancent ensemble

Pour le président de la Commission, moderniser la surveillance n’est pas une démarche sécuritaire isolée ; c’est un progrès à double dimension :

– assurer la sécurité des établissements,

– garantir les droits et l’intégrité des détenus.

Une approche qui, selon lui, doit s’installer durablement afin d’éviter que la prison ne devienne un espace de marginalisation ou de violences invisibles.