Le tribalisme, obstacle majeur à l’État de droit et à l’émergence de la citoyenneté mauritanienne

Tribalisme

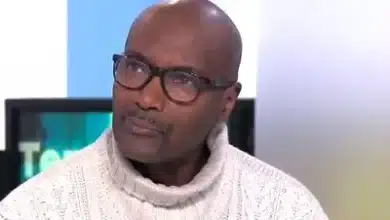

Par Cheikh Sidati Hamadi

Expert senior en droits de CDWD, Chercheur associé, Analyste, Essayiste

Le 19 Septembre 2025

En Mauritanie, le tribalisme n’est pas un vestige du passé mais un pouvoir parallèle, organisé, qui défie l’autorité de l’État. Et ce, malgré le décret post indépendance et la circulaire récente interdisant les regroupements tribaux dans l’espace public. Des chefs continuent d’être intronisés en plein jour, des festivals tribaux exhibent leur puissance, et des parts du pouvoir se réclament comme des droits tribaux. Plus grave encore : cette transgression est tolérée, parfois encouragée, par un système politique qui y trouve son compte. Ainsi, l’archaïsme se travestit en coutume, tandis que la République s’efface derrière la logique clanique. La citoyenneté n’est plus un droit, mais un héritage tribal ; l’égalité n’est plus une promesse, mais une fiction. Le tribalisme n’est donc pas une relique du passé : il continue d’occuper l’espace public, parfois au grand jour. Autant de signes qui révèlent la persistance d’une logique archaïque en totale contradiction avec le projet républicain.

La question n’est donc plus seulement de savoir comment bâtir un État de droit, mais comment libérer la nation d’un carcan qui asservit l’avenir à des loyautés héritées du passé. Comment construire une démocratie véritable si la tribu demeure un cadre principal d’appartenance, d’exhibition de pouvoir et de puissance ?

I. Le tribalisme contre l’État : deux logiques inconciliables

La tribu repose sur une organisation fondée sur le sang, l’allégeance et la hiérarchie. L’État moderne, lui, se fonde sur la Constitution, la loi et l’égalité entre citoyens.

Jean-Jacques Rousseau, dans Du Contrat social (1762), rappelait que « nul homme n’a d’autorité naturelle sur son semblable ». Le tribalisme, au contraire, érige en principe cette autorité.

Feu Mokhtar Ould Daddah, père fondateur de la Nation, avait compris cette incompatibilité. Dès 1974, il sanctionna les fonctionnaires qui avaient participé à des réunions tribales, car il savait que l’État naissant ne pouvait coexister avec des structures rivales. Plus récemment, une circulaire d’un ministre de l’Intérieur avait interdit les regroupements tribaux.

II. Le tribalisme et la démocratie : une citoyenneté confisquée

La démocratie repose sur le suffrage universel : un homme, une voix. Mais sous l’emprise tribale, le vote cesse d’être un acte libre. L’individu suit la consigne du chef, par loyauté ou par crainte de l’exclusion.

Alexis de Tocqueville écrivait dans De la démocratie en Amérique (1835) : « La démocratie et la liberté ne se maintiennent que si chaque citoyen se sent responsable de lui-même. » Or, le tribalisme nie cette responsabilité en réduisant le citoyen à un simple relais de décisions collectives.

Ainsi, le suffrage universel en Mauritanie reste souvent vidé de sa substance, transformé en théâtre d’allégeances.

III. Tribalisme et discriminations : les CDWD piégées dans l’histoire

Au-delà de la démocratie, le tribalisme perpétue les inégalités héritées de l’histoire. Les Communautés discriminées sur la base du travail et de l’ascendance (CDWD), descendants d’esclaves et groupes stigmatisés, en sont les principales victimes.

Selon SOS Esclaves (2023), plus de 20 % des Haratines vivent encore dans des formes de dépendance vis-à-vis d’anciens maîtres. L’UNESCO (2022) rapporte que l’analphabétisme dépasse 60 % dans ces communautés, contre moins de 30 % au niveau national.

Frantz Fanon, dans Peau noire, masques blancs (1952), avertissait : « L’oppression ne se justifie jamais par la coutume ; elle se perpétue par la lâcheté des sociétés. » En Mauritanie, le tribalisme joue ce rôle : il légitime la reproduction de la hiérarchie, maintenant les CDWD dans une citoyenneté incomplète.

IV. L’alternative républicaine : égalité et dignité

L’article 1er de la Constitution mauritanienne affirme que la République « garantit l’égalité de tous ses citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale ». Mais cet idéal reste lettre morte tant que les appartenances tribales dictent les destins.

Comme le disait Thomas Sankara : « La patrie ne se construit pas sur des castes. » Nelson Mandela ajoutait : « Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c’est vivre d’une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. »

Jürgen Habermas, philosophe allemand, rappelle enfin que « l’espace public démocratique ne peut exister que si les individus se reconnaissent mutuellement comme citoyens libres et égaux » (Théorie de l’agir communicationnel, 1981).

Conclusion : rompre avec le tribalisme pour libérer l’avenir

La Mauritanie est à la croisée des chemins. Tant que le tribalisme sera toléré, l’État restera faible, la démocratie illusoire et les discriminations intactes.

Mais l’histoire n’est pas figée. Un autre chemin est possible : celui d’une République assumée, où la citoyenneté prime sur l’ascendance, où la dignité de chacun n’est plus conditionnée par son lignage.

Aimé Césaire écrivait dans Discours sur le colonialisme (1950) : « Une civilisation qui choisit de fermer les yeux sur ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation malade. » Refuser d’affronter le tribalisme, c’est refuser de guérir. Le combattre, c’est libérer l’avenir et rendre enfin possible l’émergence d’une citoyenneté mauritanienne universelle et égalitaire.

Références :

- Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social (1762)

- Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835)

- SOS Esclaves, Rapport 2023

- UNESCO, Rapport mondial 2022 sur l’éducation

- Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs (1952)

- Constitution de la Mauritanie (1991, révisée)

- Thomas Sankara, Discours politiques

- Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté

- Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel (1981)

- Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme (1950)