Les deux visages de la bienveillance : entre l’hospitalité extérieure et le repli intérieur….

Bienveillance

Il n’y a pas plus aimable qu’un Beïdane à l’extérieur. Celui qui vit hors de Mauritanie, que ce soit dans un pays arabe, européen ou africain, est souvent reconnu pour sa gentillesse, son hospitalité, sa générosité et sa disponibilité. Il tend la main, il accueille, il partage. Il se montre courtois, aidant, parfois même compatissant avec des inconnus, toutes origines confondues. Un sourire sincère, une main sur le cœur, un thé servi avec chaleur : le Beïdane, hors de son environnement tribal, devient un véritable ambassadeur de la douceur et du respect.

Mais il suffit qu’il remette les pieds en Mauritanie pour que le vent change.

Dès son retour au pays, un autre souffle l’envahit — l’air tribal, familial, hiérarchisé — un climat social étouffant où les mécanismes de solidarité ne répondent plus à l’éthique universelle de l’hospitalité, mais à des logiques d’appartenance, de statut, de caste, de sang.

Le même homme, si affable à l’étranger, devient soudain plus distant, sélectif, méfiant voire condescendant, en particulier envers ses compatriotes qui n’appartiennent pas à son cercle social ou tribal. La solidarité devient codifiée, la générosité filtrée, l’humanité conditionnelle. Ce n’est plus « tu es un frère en humanité », mais « qui es-tu pour moi, socialement ? »

Ce basculement n’est pas une question de nature individuelle, mais de culture sociale. Le Beïdane, dans l’espace étranger, est libéré du poids des regards communautaires, des règles implicites et des carcans familiaux. Il peut alors exprimer ce qu’il y a de meilleur en lui. Mais une fois rentré, la pression du système social le rattrape, le réintègre dans une logique de classe, de privilège et de contrôle.

Ce paradoxe révèle à quel point le système mauritanien bride les élans humains les plus simples, même chez ceux qui, individuellement, n’ont rien de mauvais. Ce n’est pas l’homme qui change, c’est le contexte qui le rétrécit.

Et pourtant, c’est de cette bienveillance extérieure, sincère et universelle, dont la Mauritanie a cruellement besoin. Une société ne se réforme pas par les lois seules, mais par le réapprentissage du lien humain, au-delà des appartenances et des réflexes tribaux.

Alors posons la question : faut-il quitter la Mauritanie pour redevenir bon ? Ou pouvons-nous rêver d’un pays où la fraternité ne s’arrête pas aux frontières du clan ?

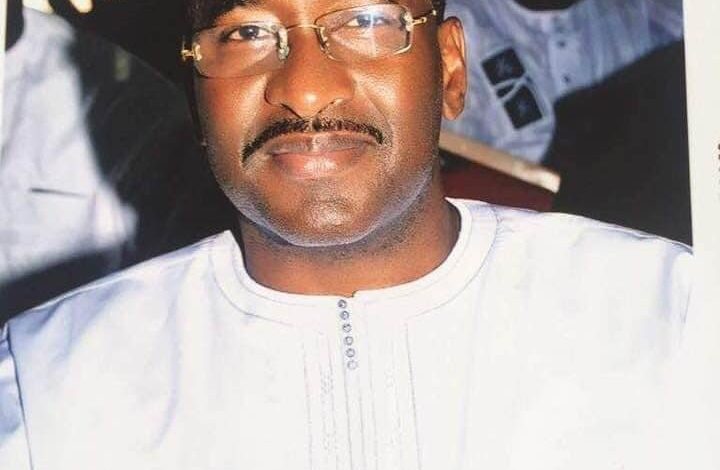

Un grand merci à Mouhamad Lamine.

Il a posé un acte fort, porteur de sens et de symbole. Par son geste, il a démontré que la cohésion nationale n’est pas qu’un idéal lointain, mais une réalité possible lorsque la volonté, le respect et la responsabilité s’unissent.

Ce qu’il a fait est bien plus qu’un simple acte : c’est un message d’unité, un exemple à suivre pour toutes les générations. Il incarne une fierté pour notre pays, la Mauritanie, et nous rappelle que notre force réside dans ce que nous partageons, dans notre capacité à dépasser nos différences pour construire ensemble.

Merci à lui pour cette leçon de fraternité et d’engagement citoyen.

SY Mamadou