Pré-dialogue national en Mauritanie : Analyse des tensions multidimensionnelles d’un État sous pression

Pré-dialogue national en Mauritanie : Analyse des tensions multidimensionnelles d’un État sous pression

Publié le 5 mai 2025

Par Ahmed Ould Bettar

Catégorie : Politique

Un paysage politique sous tension croissante

La Mauritanie, république islamique d’Afrique de l’Ouest, vit au rythme d’une effervescence politique dont l’intensité révèle les vulnérabilités structurelles de son système politique. Héritière d’un passé tumultueux, mêlant coups d’État militaires, transitions démocratiques inachevées et institutions fragiles, la scène politique mauritanienne est aujourd’hui secouée par des querelles partisanes, des revendications sociales massives et un scepticisme généralisé à l’égard des processus de réforme.

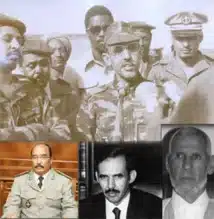

Les héritages institutionnels en question

Les héritages institutionnels en question

Depuis son accession à l’indépendance en 1960, la Mauritanie a expérimenté différents régimes, oscillant entre autoritarisme militaire et tentatives démocratiques. Si des avancées ont été réalisées au cours des deux dernières décennies, notamment avec l’organisation périodique d’élections pluralistes, les institutions démocratiques demeurent perçues comme inféodées à l’exécutif. Les accusations de clientélisme, de corruption et de violations des droits humains récurrentes fragilisent davantage la légitimité du pouvoir en place.

Un champ politique éclaté et en recomposition

Les partis politiques, longtemps dominés par des élites traditionnelles, font face à une recomposition progressive. Des figures nouvelles, issues notamment des mouvements citoyens, de la jeunesse urbaine ou de la diaspora, revendiquent une représentation authentique et inclusive. Cependant, la scène reste profondément polarisée. Les rivalités internes, la fragmentation de l’opposition et les jeux d’alliances opportunistes rendent difficile l’émergence d’une alternative politique claire.

Fractures ethniques et enjeux identitaires

La complexité du tissu social mauritanien constitue à la fois une richesse et une source de tensions récurrentes. Les relations entre communautés arabes (Bidanes), négro-africaines (Pulaar, Soninké, Wolof) et Haratines (anciens esclaves) sont souvent instrumentalisées à des fins politiques. Le spectre de la marginalisation, l’exclusion socio-économique et les mémoires non apaisées de l’esclavage continuent d’alimenter un climat délétère, propice aux confrontations communautaires.

Crise économique et vulnérabilité sociale

Crise économique et vulnérabilité sociale

La situation économique actuelle constitue un autre foyer majeur d’instabilité. Malgré des ressources naturelles abondantes (minerai de fer, or, gaz offshore, zones de pêche), les bénéfices ne se traduisent que faiblement en développement humain. Le chômage des jeunes, la précarité dans les zones rurales et la dépendance à l’économie informelle nourrissent un sentiment d’abandon et de frustration. À cela s’ajoute une inflation persistante, qui affecte durement les couches populaires.

La société civile en quête d’espace

Dans un contexte marqué par la méfiance généralisée, les mouvements citoyens et les organisations non gouvernementales tentent de jouer un rôle de contre-pouvoir. Toutefois, leur marge de manœuvre reste réduite, en raison de restrictions légales et de pressions politiques. Le renforcement de la participation civique apparaît comme une condition sine qua non à toute forme de stabilisation durable.

sahel-intelligence.com

Regards extérieurs et diplomatie politique

La communauté internationale suit avec attention l’évolution de la situation mauritanienne. L’Union africaine, l’ONU et plusieurs partenaires bilatéraux appellent à un processus politique crédible et pacifique. Néanmoins, les promesses d’assistance technique ou de missions d’observation, bien qu’utiles, ne peuvent pallier les carences internes de gouvernance. L’autonomisation des institutions nationales demeure le principal défi à relever.

Scénarios prospectifs : entre risques de dérive et opportunités démocratiques

À la lumière des facteurs analysés, plusieurs scénarios se dessinent. Le premier, pessimiste, évoque une aggravation des tensions pouvant déboucher sur des violences post-dialogue. Le second, plus optimiste, suppose un sursaut de responsabilité des élites politiques et une implication plus large des jeunes et des femmes dans le débat public. Le troisième, incertain, verrait un statu quo prolongé, au détriment d’un renouvellement institutionnel profond.

Conclusion

Les tensions actuelles en Mauritanie ne sont pas uniquement conjoncturelles. Elles s’enracinent dans une histoire politique heurtée, un ordre social inégalitaire et un déficit de confiance entre gouvernés et gouvernants. À l’approche du dialogue national inclusif, il est urgent que les acteurs nationaux œuvrent à rétablir un climat de dialogue, de transparence et d’inclusivité. C’est à ce prix que la Mauritanie pourra aspirer à une stabilité durable et à un avenir démocratique partagé.

Les héritages institutionnels en question

Les héritages institutionnels en question Crise économique et vulnérabilité sociale

Crise économique et vulnérabilité sociale